長野県内、全国から330人の青年が結集

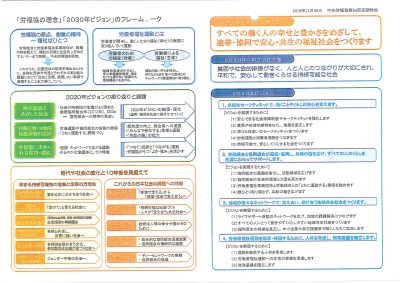

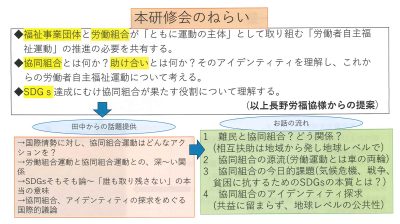

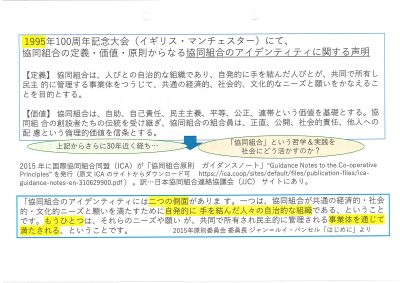

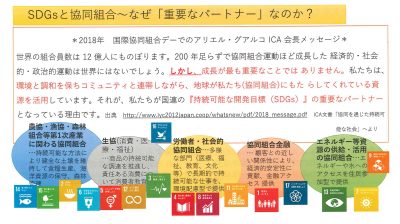

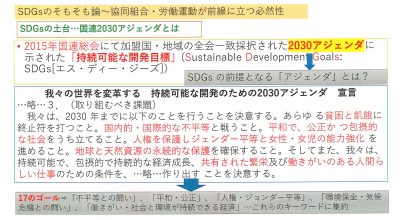

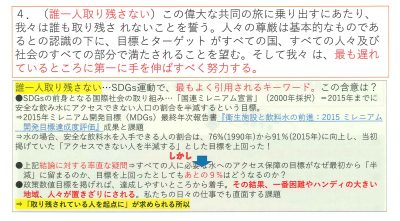

第56回全国青年団結集会長野県大会が、2月3㈯・4㈰にかけて、長野県千曲市・戸倉温泉 圓山荘で開催されました。長野県内から、全国各地から330人(13産別・2団体)が結集することができました。コロナ禍を経て、産別・地域を超えて集まった全国の仲間が2日間にわたって学習と交流を深めました。

全国から集まった参加者たち

千曲川のほとりにある戸倉上山田温泉

働き続けることが困難な職場に立ち向かおう

初日の全体集会では実行委員長の横川慶和さん(林野労組)から「北は北海道、南は沖縄から13産別の仲間が結集しました。私たち労働者は生活のため、社会のためにも、職場実態を見直し、前向きに働ける職場にしなくてはなりません。今集会での仲間との交流を通して、全国にたたかう仲間がいると感じることができれば、わたしたち働く仲間にとって心強い支えになるのではないでしょうか。この青年団結集会を、わたしたち労働者の団結をさらに強めるきっかけにしよう」と呼び掛けました。

矛盾や問題が顕在化する職場

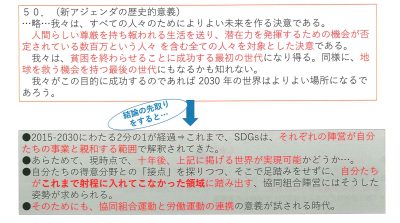

基調提案では、2020年1月に高知県で第53回集会を開催したあと21春闘期、22春闘期にわたって青年団結集会を開催できなかったこと、労働組合においても自粛の雰囲気が強まり、学習や交流の取組みなどが次々と中止にされてきたことに触れ、自粛が労働組合の組織の弱体化や職場・社会への影響力の後退をまねき、青年の生活や労働の実態をますます困難にしかねないことが指摘されました。

そしてコロナ禍においても合理化はとまらず、労働者に問題と矛盾が突きつけられている現状が示されました。医療の現場では医療崩壊の危機感が煽られ、医療従事者への感謝がしきりに強調されたが、医療崩壊はコロナ禍以前からの病院の統廃合、病床の削減、人員の削減などの合理化によって発生していたこと、強調される感謝はその事実をごまかし医療従事者にさらなる労働強化を強いていたことなどが確認されました。

労働組合の弱体化は労働条件の後退をもたらすが、労働組合の強化、青年部運動の前進が、青年に低賃金や長時間労働を強いる社会や職場を変える力へと繋がること、そのために交流を力にしていこうと提案されました。

特別報告➀消防職員協議会の仲間からの訴え

初日には、特別報告として消防職員協議会ユース部の関野晃充さんから消防職員協議会の活動についてスライドを交えて報告をいただきました。

勤務形態や業務内容、御嶽山噴火や台風19号災害などの災害派遣について、また人員不足やハラスメント、無賃金拘束時間などの消防職場の問題について報告されました。団体交渉権などの労働基本権がない消防が、劣悪な労働環境を改善していくために消防職員委員会制度がつくられましたが、使用者側の恣意的な運営が見られるなど、その効果は十分ではなく、委員会を実効あるものにさせるためにも職員の自主組織として消防職員協議会がつくられたことが紹介されました。労働組合がある職場が当たり前ではないことが参加者に伝わりました。

消防職員委員会制度について(総務省消防庁HPより)

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/syobosyokuin_iinkai/iinkai.html

全消協ってなに?(全国消防職員協議会HPより)

http://zensyokyo.jp/zensyokyo/

(全国消防職員協議会HPより)

関野さんは報告後に青年団結集会ニュースに感想を寄せられています。

「今回初めて、消防協から参加し、消防の職場実態について、全国の仲間に伝えることができて、大変うれしく思います。人員不足や厳しい上下関係がある職場で消防職員が働いていることを知っていただけたのではと思います。私たち消防職員もみなさんと同じ労働者です。みなさんと同じ悩みを抱えています。組合を作る団結権すら奪われる現状で、職場のおかしいことに対して意見を言うために出来たのが消防職員協議会です。団結権の回復、住民サービスの向上のためにみなさんとともに頑張っていきたいと思います。今回の経験を参加しただけで終わらせることなく、この集会での熱気を自分たちの職場へ持ち帰り、団結した仲間とともにより良い職場をつくっていきます」

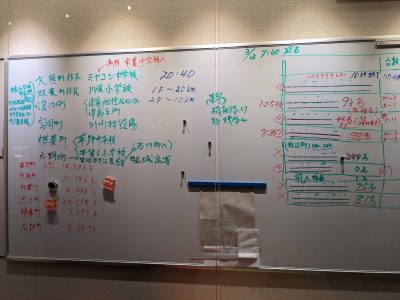

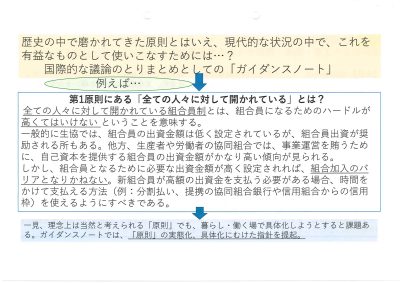

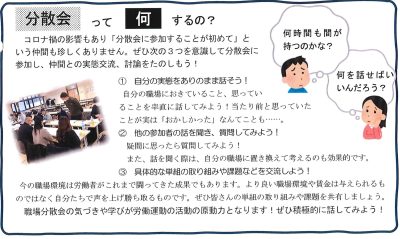

メイン行事の分散会

300人を超える参加者は40のグループに分かれて二日間にわたって、それぞれの職場の実態を話し、お互いへの質問を通して、職場・産別を超えて共通する職場の問題を確認することができました。

コロナ禍の影響もあり「分散会に参加することがはじめて」という参加者もありましたが、日頃の職場ではなかなか口に出せない気持ちや不満・不安、賃金や労働条件や組合などへの率直な思いなどを話すことができ、悩んでいるのは自分だけではないのだということを知ることができました。公共交通、自治体職場、清掃など他の職種の職場環境や悩みを聞きながら、どうやったら働き続けられる職場・社会にしていけるか参加者それぞれに、いろいろな問いや気づきが生まれた分散会になりました。

分散会での参加者の声

労働者に自己負担を強いる当局・資本

「自己負担があたり前。文房具や子どもの発表会の衣装を作成するための材料・ミシンを自腹で購入している」自治体の保育士の参加者

「制服が1着は会社から支給されるが、着替えのための制服は自腹で購入しなければならない」私鉄の参加者

「基本給に反映しているとの理由で通勤手当が支給されていない。燃料費として1万5千円程度が一時金に含まれて支給されるが、ガソリン代高騰のため全然足りていない。とくに遠距離通勤者ほど厳しい」私鉄の参加者

職場での人員確保の問題

「低賃金のため、採用されても数年で早期退職する仲間があとを絶たない」私鉄の参加者

「民間の初任給の方が高いため、新規採用者が確保できない」自治労の参加者

「長時間労働やサービス残業が多く、精神疾患での病気休暇者や30歳代の早期退職者が増えている」自治労の参加者

「広域異動があることを理由に早期退職する仲間が増えている」林野の参加者

子どもの生命を預かる保育職場の切実な悩み

「低賃金のため保育士の確保が困難。資格を持っていない非正規の保育士が増えている」自治体の保育士の参加者

官民問わず長時間労働・過重労働があたり前に

「管理職は超勤縮減を呼びかけるが、人員は増えず業務量も変わらないため、早朝出勤による不払残業が増えている」自治労・林野の参加者

「高速サービスエリアでの待ち時間は拘束されているにもかかわらず、労働時間から除外されている」私鉄の参加者

(青年の声2月20日号から抜粋)

【構成詩】「分散会交流が職場を変える力に」

今回、分散会を前に、長野県実行委員会の横川委員長たち有志によって模擬分散会をテーマにした構成詩のステージが披露されました。「初対面のひとと何時間も話すことあるのかな?」といった参加者の不安や疑問に応えて、一緒になって考え、楽しみながら、分散会のイメージがつかめるステージになりました。「分散会ってなに?」「参加者の心得」「産別を超えた大交流!」の3部構成で演じられ、合間にはナビゲーターの高橋海さん(自治労)からそれぞれの場面についての解説があり参加者にも理解しやすい工夫がされていました。

構成詩「分散会交流が職場を変える力に」

ナビゲーターの高橋さんはさいごに「自分も、もともとは組合アンチでしたが、今は県本部で副部長をしています。どうして考えが変わったかというと、組合活動に参加するなかで、サビ残や休めないことが当たり前ではなくおかしなことだと気づけたからです」と話し、前回の青年団結集会茨城県大会へ最後に参加してから組合を辞めようと思っていた青年が分散会でいろいろな職場の話を聞くなかで、当たり前だと思っていた権利や労働条件が過去に組合が勝ち取った権利だったと気づき組合脱退をやめたというエピソードを紹介されました。

※ 『構成詩』は、職場の実態などを反映した台本を作成し、参加者(観客)に語りかけ、その語りかけをとおして、参加者は職場の実態などをイメージし、問題意識を高め、より働きやすい職場環境づくりのために、自分ならどうするだろうか?何ができるか?等と考えるきっかけにしてもらう取り組みです。今回は、職場ではなく分散会をテーマにした構成詩が披露されました。

(青年団結集会ニュースより)

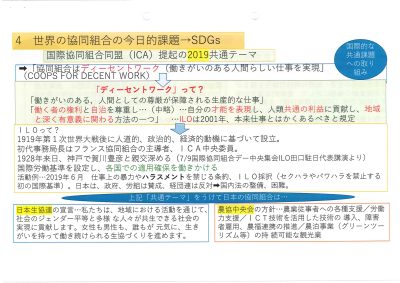

労働組合は最強のセーフティーネット

二日目には記念講演として松本地区労組会議の平谷哲治事務局長から「セブンイレブン闘争と労働組合のない職場の実態」というテーマで、平谷さん自身の経験をもとに労働組合の大切さについて講演いただきました。

講演「セブンイレブン闘争と労働組合のない職場の実態」

【講演概要】

「このままでは働き続けられない」組合結成

身を粉にして働くことが美徳との価値観で、長時間労働でも休みが取れなくても働き続けていた。しかし脳梗塞など身体を壊す社員が次々と出ても何も対応せず、社員を使い捨てにするような会社に不信感を持つようになった。「このまま働き続けられるのか?」と、同じ不安や疑問を持つ者と社員・アルバイトの雇用の違いを越え会社と交渉するために労働組合を立ち上げた。

巨象とのたたかい、仲間の支援が力に

会社の組合敵視はすさまじくさまざまな攻撃を受けた。組合役員を担う店長職は管理職だから組合員の資格がないと主張し、残業代支払いの義務もないと労基法の規定を悪用して支払いを拒否した。これに対し、組合の存続と「名ばかり管理職」となっている店長の労働者性を認めさせ、未払いの残業代を請求する裁判闘争に踏み切った。巨大企業の名を持つ相手とのたたかいは怖かったが、地域や全国の労働組合からの支援があったからこそたたかうことができた。そして、この裁判闘争は全国的な注目を集め、勝利的和解を勝ちとることができた。

たたかいの成果は全国に波及

組合の勝利後、会社は突然店舗の閉鎖を行った。組合がたたかった結果、職を失ったと批判されることもあったが私たちに後悔はなかった。なにもしなければ自分たちが倒れていた。たたかいを通じ労働条件を勝ち取る喜びを体感した。そして全国の「名ばかり管理職」の扱いが改善された。一組合であっても労組でたたかうことで判例ができ、それが波及して法律となり、私たちを守る武器になる。労働者にとって労働組合は最強のセーフティーネットだ。

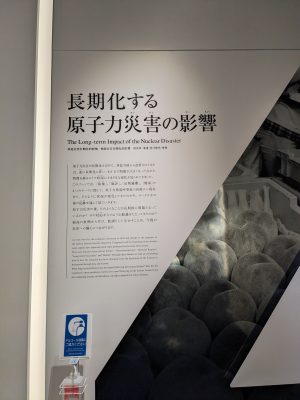

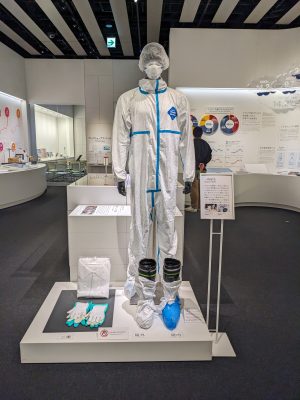

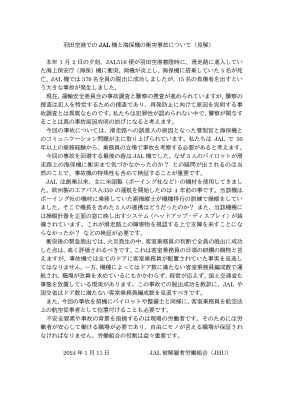

特別報告②「安全、安心な空の職場を取り戻そう」(JAL争議団)

JAL被解雇者労働組合(JHU)の客室乗務員争議団長の鈴木圭子さんからも争議団のたたかいについて報告いただきました。また、1月2日の夕刻に羽田空港で起きたJAL機と海保機の衝突事故についても長年の乗務経験をもつ乗務員の立場から考察が必要だと鈴木さんは話し、運輸委員会の事故調査と警察の捜査が進められているが、再発防止に向けて原因を究明する事故調査と警察の捜査は異質なものであり、警察が関与することは真の事故原因究明の妨げになると訴えました。事故機の人員配置やベテランスタッフの不足なども指摘され、労働組合の存在が、事故の防止、安全な空に繋がることが示されました。

「羽田空港衝突JHU見解」

JAL被解雇者労働組合HP

https://jhu-wing.main.jp/

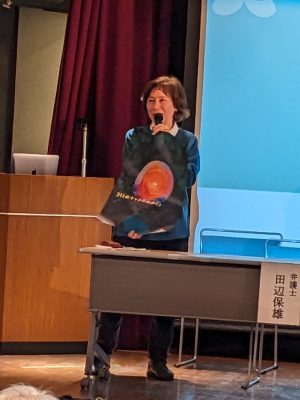

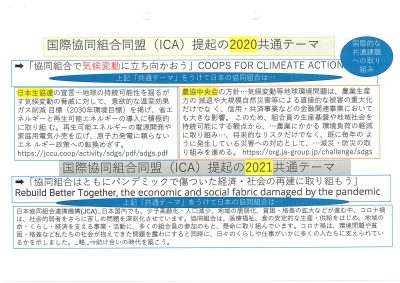

職場・産別・地域を超えた青年労働者の共闘を

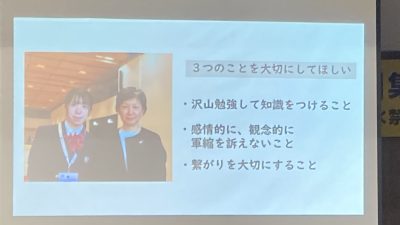

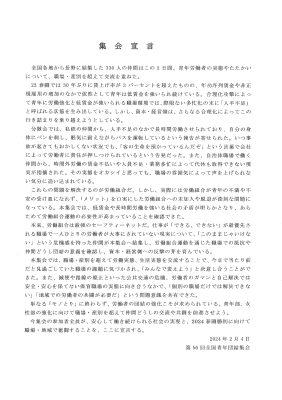

さいごに社青同の松浦久美子さんから集会まとめが報告され、集会宣言を採択し、参加者全員の「団結ガンバロー」で閉会しました。全国各地から集まった仲間は学びと交流を深め帰路につきました。長時間労働や低賃金を強いる社会を変え、一人ひとりの労働者が大切にされる職場を実現していくために、職場・産別・地域を越えて共闘し、労働組合がたしかな連帯を取り戻していくことがいま必要とされています。疲弊した日本社会を変えるため、労働組合のない職場で働く労働者のためにも、組織された労働者の団結の強化が求められています。安心して働き続けられる社会を実現するために、それぞれの職場、地域でたたかい努力することを確認し合うことができた青年団結集会になりました。

会場で集まったカンパを富山・新潟から参加した仲間に

みんなでインターナショナルを唄った

あらゆる職場で青年が合理化の犠牲に- 社青同中央常任委員 松浦久美子さん

(…)第56回全国青年団結集会には、30都道県、13産別2団体から330人の仲間が結集しました。実行委員会の事前の想定を大きく上回る結果の背景には、分散会で報告し合ったように、労働者が大切に扱われない職場や社会で蓄積する不満や不安を誰かに伝えたい、という思いがあります。そして、職場、産別、地域を超えた交流のなかで新しい出会いがあり、各県や地区でのこれからの交流の前進に向けた確かな展望を持つことができました。

長野県実行委員会の横川実行委員長は、開会のあいさつで「全国から集まった仲間との交流を通じて、実態を共有できる場があり、しんどい気持ちに共感し、一緒にたたかってくれる仲間がいると感じることができれば、心強い支えになる」と提起していました。私自身も、分散会での交流を通じてそうした支えを得ることができました。全国のさまざまな職場に仲間がいます。職場で黙々と働いているように見える仲間も、心の中ではその働かされ方にさまざまな不満や憤りを感じているのではないでしょうか。職場の仲間に話しかけ、次は各県、各地区の団結集会への参加を呼びかけることが、第56回全国青年団結集会に参加した私たちの課題です。

(「集会まとめ」から一部抜粋)

集会宣言

_page-0001-283x400.jpg)

_page-0001-309x400.jpg)

_page-0002-309x400.jpg)