長野県の「21世紀の労働運動研究会」の専任講師として16年

国鉄闘争など数々の労働争議で労働者を激励、弁護活動を展開

7月1日 東京で開いた偲ぶ会に500人が参列し追悼

労働運動研究会で講演する宮里邦雄弁護士

弁護士で日本労働弁護団の元会長、宮里邦雄さんが今年2月5日、83歳で亡くなられました。

宮里さんは、弁護士になって以来、労働者のさまざまな活動を支援し、一貫して「労働弁護士」として活動されてきました。国鉄闘争をはじめとする数々の労働争議にも関わり、虐げられた労働者、解雇された労働者などに寄り添って活動された弁護士でした。

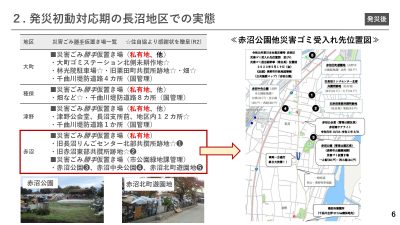

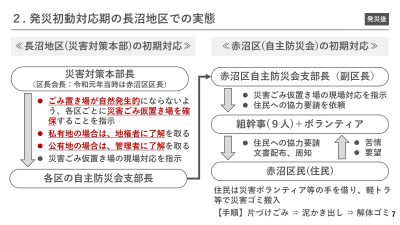

県労組会議は、2007年から「21世紀の労働運動研究会」を発足させ労働問題に関する様々なテーマで講座を開いています。今年で17年目となる労働運動研究会ですが、宮里さんには、1回目からご病気になられて体調を崩される前の2020年まで毎年欠かさず講師を務めていただきました。

宮里邦雄さんのご逝去をに改めてお悔やみ申し上げるとともに、心から追悼の意を表します。安らかにお眠りください。

7月1日は84歳の「誕生日」 宮里さんへの思いがあふれた偲ぶ会

7月1日には、東京都内で「宮里邦雄弁護士を偲ぶ会」が開かれ、5百人を超える関係者が参列しました。以下は、東京共同法律事務所のホームページに掲載された偲ぶ会の様子を伝える記事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月1日、宮里さんが存命であれば84才の誕生日でした。

会場には400人を越える宮里さんを偲ぶ方々が参加され、宮里さんがいつも提唱していた「労働組合は、団結なくして勝利なし」の信念を確認しあう熱気あふれる2時間になりました。そして、宮里さんの温厚で決して怒らず、情熱と信念をもって相手方を説得するまねのできない人格のすばらしさを確認しあいました。

この偲ぶ会は、東京共同法律事務所と日本労働弁護団の共同主催でした。労働弁護団の先生方の宮里さんの思いと活動を是非若手弁護士に伝えたいという願い、そして東京共同の弁護士と事務局メンバーにとって恩師であり、慈愛あふれる父親であり、いつも心の支えであった宮里さんを偲ぶ思いがあふれる感動的な会でした。

冒頭の中川亮弁護士が沖縄に2度、大阪に1度出張して作った宮里さんを偲ぶ10分間余のビデオ上映、そして宮里さんがこよなく愛したモーツァルトのレクイエムの音楽家ユニオンによる演奏と、宮里さんのお孫さん宮里夏生さんのテナーサックスとの合奏。つづいて、主催者代表の山口広、徳住堅治両弁護士とのあいさつあたりで会場は宮里さんを偲ぶ雰囲気につつまれました。労働法の大家菅野和夫さんの宮里さんを偲ぶお話、国労組合員の国鉄民営化を口実とした大量解雇を宮里さんと10年余ともにたたかった元委員長高橋伸二さんの話。どの話も本当に感動的でした。しばしの食事休憩のあと、東京共同で1年実務経験して沖縄で活躍している金高望弁護士と、関西生コン労組の不当刑事弾圧を支援してきた宮里さんを思う小谷野毅さん、日本労働弁護団を宮里さんと引っ張ってきた棗一郎弁護士、宮里さんのたくさんの原稿と生の声からひろった発言集「宮里邦雄かく語りき」を中心でまとめた海渡雄一弁護士の各あいさつ。

そして最後に宮里さんの息子さん、宮里邦哉さんの父を思うウィットあふれるごあいさつと、娘さんの菅純子さんのあいさつで終幕。

海渡雄一、新村響子両弁護士のあたたかい司会で熱気一杯の会は終了しました。

この会にご協力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。

なお、前述した2023年7月1日刊「宮里邦雄かく語りき」(旬報社)を、著者特別価格割引1600円(定価1800円)にて販売いたしております。東京共同に電話でもメールでもいただければ郵送しますので是非手にとって読んで下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮里邦雄さんの弁護士活動50周年を記念して出版

『労働者の権利 軌跡-展望』への寄稿文(2015年5月)

宮里先生の労働者への深い愛情を感じる講座

―長野県の「21世紀の労働運動研究会」主任講師を務めていただいて

長野県平和・人権・環境労働組合会議事務局長 喜 多 英 之

1.二つ返事で引き受けていただいた「21世紀の労働運動研究会」の主任講師

「今の労働運動に取って必要な企画ですね。引き受けます」―2006年一1月、東京共同法律事務所を訪ねたときの宮里邦雄先生の言葉だ。

長野県平和・人権・環境労働組合会議(県労組会議)では、若い世代や現場の労働組合活動家に学習と交流の機会をつくるため、「21世紀の労働運動研究会」を発足させて、年間を通して定期的に講座を開き、社会的労働運動の復権につなげたいと構想を練っていた。

その構想の最も重要なポイントとなる主任講師。「何とか宮里先生にお願いできないかな」とみんなで相談していた。ただ、宮里先生は東京を拠点に活動しておられるし、全国的なネームバリューもあり、講演料なども多額になるだろうから、難しいだろうと感じていた。

「当たって砕けよ」と2006年11月のとある日、新宿の東京共同法律事務所を訪ねて宮里先生に直談判。「研究会」の構想をお話しさせていただいた。そして冒頭のご返事をいただいたのだった。講演料も格安で、忙しい合間を縫って長野県に来ていただけるという。さらに日本労働弁護団の弁護士を中心にそうそうたる講師陣も紹介していただいた。「産別や企業の壁を乗り越えて、労働運動の再生に向けて学習したいという、あなたたちの設立趣旨に賛同したからね。私の知識と経験が少しでも役に立てば」と宮里先生は快諾の理由を述べられた。

2.労働運動が企業主義的傾向を強める状況への宮里先生の危機感

宮里先生が「21世紀の労働運動研究会」の主任講師を引き受けていただいた背景には、先生自身の現在の労働運動に対する危機感があるのだからと思う。

労働運動が「冬の時代」と称されて久しくなる。労働組合への組織率は2割を切り、春闘をはじめとする社会的公正労働基準の確立のための労働運動の波及力も弱くなり、パート・派遣などの非正規雇用労働者の増大により、正規労働者との賃金・労働条件格差は広がるばかりだ。また、所得や資産、雇用、社会的地位など社会のあらゆる分野で格差が拡大し、新たな「階級社会」が日本に出現している。

特に現在、安倍政権の下で新たな装いを羽織っての「新自由主義政策」が進められ、労働分野でも財界の意向を全面的に受け、労働法制の大改悪が強行されようとしている。戦後の労働運動によって闘い取ってきた労働判例や、労働法制の規制が一挙に改悪されるきわめて重大な局面に立たされている。

まさに今、労働運動が社会的な影響力を発揮するときだ。労働運動が正規・非正規を問わずすべての労働者の生活と権利を守る社会的責任を果たさなければならない。

しかし残念ながら、現在の労働組合運動の主流は、企業主義的な傾向をますます強めていると言わざるをえない。労働者・労働組合が企業ごとに分断され、企業経営者への対抗力を失うだけでなく、企業間競争に勝ち抜き、企業利益をいかに実現するかという発想に陥っている労働組合幹部も少なくない。労働組合を担う役員や活動家が、企業の動向や企業利益に敏感になり、内向きの発想になっている現状は否定しがたい事実である。

宮里先生は、このような傾向を強める労働運動に対して強い危機感を感じておられるのだろう。私たちの「研究会」が「社会的労働運動の復権」という目的を掲げたことに共感をしていただいたと思っている。

3.受講者の共感を呼ぶ宮里先生の講演―労働者・労働運動への温かい激励・期待

「21世紀の労働運動研究会」の記念すべき第1回講座は2007年1月、長野市内に約80人の参加者を集めて開いた。講座は、宮里先生をメイン講師としたパネルディスカッションだった。

宮里先生には講座の冒頭で「労働組合の役割」というテーマで講演していただいた。

宮里先生はまず「1965年に弁護士になって以来、一番力を入れて生きがいを感じてきたのは労働問題だった。労働裁判、労働委員会、労働運動に携わってきて、多くの解雇された労働者や労働組合と付き合い、そのなかで労働組合のあり方とか役割などについて、労働者と伴走しながら考えてきた」と前置きし、「解雇・雇い止め、退職勧奨、配転や出向、転籍、偽装派遣など、労働者の雇用の質が、これほど悪くなった時代はない」と指摘。これらの劣化する雇用、労働条件などの問題解決のために労働組合が果たすべき役割がかつてなく大きいと強調された。そして、宮里先生は、労働組合は「対使用者という企業内の役割と社会的な役割」と二つの役割を背負っていると述べ、「雇用における非対等な関係」を改善し、労働者同士の競争を、連帯・絆によって規制する企業内における労働組合の役割、そして「労働者の団結を通じて、未組織労働者を含めた全体的な労働条件の向上、水準の引き上げ、標準化という労働条件に対する社会的な規制という役割」を果たすことが求められ、「労働組合は単に組合員のため、労働者だけのための存在ではなく、広い意味での社会的な運動の担い手である事が期待されている」と強調された。現在の「労働組合の危機」を乗り越えるために、地域合同労組などの地域労働運動と産業別労組がお互いを補っていく運動、さらに非正規雇用の増大に対応し、正社員との格差、分断化、差別化の是正に真正面から取り組むことが重要だと指摘された。宮里先生は最後に「労働者の団結にとって今日的なキーワードは『自立と連帯』だ」と述べ、「労働者一人ひとりが権利意識を磨き、企業内の連帯から企業の枠を越えた連帯へ」広げていこうと締めくくられた。

この講座での宮里先生の講演は、これからの労働組合の役割―「社会的労働運動」をめざす意義をわかりやすく説明していただき、参加者には深い共感の輪が広がった。

4.温泉とお酒が好きな気さくな人柄

宮里先生には2007年以降、毎年「21世紀の労働運動研究会」の主任講師を務めていただいている。今年で8期目を迎えた研究会は、宮里先生の人柄と人脈に支えられてきた面が大きい。棗一郎弁護士(旬報法律事務所)や小川英郎弁護士(ウェール法律事務所)も毎年講演に来ていただいているが、宮里先生に紹介いただいたことが縁だった。

せっかく信州・長野県まで来ていただいているので、宮里先生には毎年講座の終了後に、温泉場でゆっくりしてもらうのが慣例となっている。信州には様々な泉質の温泉地があり、山の幸も含めて宮里先生と杯を酌み交わし、労働運動について語り合う機会を与えられて、大変光栄に思っている。

宮里先生の人柄をあらわすエピソードを一つだけ紹介する。宮里先生が結婚して間もない頃に、「夫婦で長野県の浅間山を見てゆっくり温泉につかりたい」と思い立ち、松本市の「浅間温泉」の旅館に来てみたものの、肝心の浅間山は見えない。よく調べてみると浅間温泉と浅間山は直線距離で約50㎞も離れていた。同じ名前だからさぞ近くに浅間山が見えるだろうという早とちりで浅間温泉に来てしまったというエピソードだ。

講演の際でも酒席でも、宮里先生からは気さくな人柄と合わせて、労働者への深い愛情と、強き者の不条理・横暴は許さないという信念をひしひしと感じる。労働弁護士一筋に半生を生きてきた人だからこそ、言葉にも説得力と重みがある。

宮里先生なくして「21世紀の労働運動研究会」は生まれなかったし、8年も継続できなかったであろう。労働組合が「冬の時代」から脱却し、労働者や社会から信頼される社会的労働運動の再構築をめざして、今後も宮里先生を研究会に招き続けたいと思う。

研究会第1回講座でのパネルディスカッション(2007年1月)

宮里邦雄さんの弁護士活動50周年お祝い会(2015年11月)

安曇野市・穂高温泉郷で(2014年11月)

上高地・河童橋で(2019年11月)

偲ぶ会を報道する毎日新聞

-283x400.jpg)

チラシ_page-0001-283x400.jpg)