若手組合員約40人が3日間、平和や憲法、人権、環境問題を学ぶ

長野県からは青木雅裕・私鉄県連書記長が参加

フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)は11月18日から20日までの3日間、東京都内に全国から約40人の40歳程度までの若手組合員を集めて「2022ピーススクール」を開きました。労働組合の活動で平和や人権、民主主義の意義を広げていく取り組みが重要性を増しているなか、次代を担う人材の育成が求められています。ピーススクールでは、平和・人権・環境・民主主義などに関するテーマで6人の講師が講演、フィールドワークとして参加者は、国会前での宣伝行動にも参加しました。

長野県からは、私鉄県連書記長(アルピコ労組川中島バス支部)の青木雅裕さんが参加しました。青木さんの報告・感想を掲載します。

「改めて活動の原点に触れたスクールだった」

青木雅裕(私鉄長野県連書記長)

誠に恥ずかしながら会社に入社してから今まで労働組合の活動には参加してきた方だと思っていました、「平和」や「護憲」に関わる集会や春闘に伴う集会など活動などです。今では自分が伝えなくてはならない立場になって、改めて活動の原点にふれ、日々変わる情勢に目を向けながら学習はいくらやってもいいのだと思った次第です。

全国から集まった参加者が3日間みっちりと学習

スクールでは班に分かれて「ディベート」も体験した

第1講座 原水禁運動の歴史と課題 金子哲夫氏(広島原水爆代表委員)

今年の原水禁世界大会(広島)にも参加し、日本の被爆者の多くが高齢化していて自分たちの世代が伝える役割持たなくてはと思っていましたが、原水禁運動はウラン採掘者やマーシャル諸島の住民までと聞いて、自分が日本のことしか考えていなかったと思い知らされました。

第2講座 立憲民主党前代表が語る 枝野幸男氏(立憲民主党前代表)

枝野幸男・立憲民主党前代表

労働組合で役員をやっていて民主主義が最善だと思いの方も多いと思われますが、枝野元代表の「民主主義は間違えるときも在る」とのお話しを聞いて、過去に自分の組合で意見が割れた案件などで、多数決で採決した事がありました、枝野議員は国民や組合員がしっかりと監視をしていないと民主主義は間違った方向に向かう時がある。例えば「ヒトラー」や「ムッソリーニ」など、圧倒的な支持を受けて誕生した政権が独裁指導体制となりホロコーストを引き起こし多くの人命を奪うことに繋がるなど同じ過ちを犯さぬようにしてなくてはならないと強調しました。

第3講座 在留外国人の人権課題 鳥居一平氏(移住連代表理事)

外国人労働者の実態を聞いたのは初めてでした。長野県にも労働人口の減少により、海外からの技能実習生が多くいます。働く姿を目にしても何気なく過ごしていましたが、働く外国人の方々の労働実態には大変興味を持ちました。雇用主が思うがまま過酷な条件を突きつけて働かせ、実習生が意見をすれば契約を打ち切り強制帰国になることもあると言います。鳥井氏の元に救済を求めた技能実習生は所定の労働時間に260時間にも及ぶ時間外労働を強いられたり、2年間も休みもなく働かせたり、日本に実習で来た際に生活用品は付与されますが、寝具や家電など用意はあっても高額なリース代を毎月請求されたりと、雇用主からの「ピンハネ」が酷い実態である事も聞かせていただきました。日本では賃金を抑えて利益を追求する風潮が長く続いています。このままでは日本はダメになると強く感じました。

第4講座 憲法を考えるワークショップ 本庄未佳氏(岩手大学准教授)

本庄未佳・岩手大学准教授

日本国憲法前文の作成過程で前文を作成した「ハッシー」氏の描いた日本国憲法は平和憲法に道徳的な表現を用いるべきではないと主張しましたが、GHQを率いる米国(マッカーサー)の思惑と違っていました。GHQは敗戦国である日本の武力を奪い、その無防備な日本を米国が守る、沖縄を要塞化する事で他国の侵略に備えたのだと話されました。

憲法では戦力の不保持・交戦権は否認するが、自衛権を否定するものではないと規定しています。自民党が進めるのは集団的自衛権を行使するために「憲法」を改憲したいのではなく「日米安全保障条約」を改悪したいだけだとのお話しを聞かせてもらいました。

第5講座 近代沖縄の歴史と文化 大里知子氏(法政大学沖縄文化研准教授)

大里知子・法政大学沖縄文化研究所准教授

沖縄の歴史を知るには琉球王朝の時代に遡らないと今の沖縄のアイデンティティーは伝わらないとのお話しでした。日本人の多くの方々は沖縄の戦中・戦後の話ししか知らなくて、日米地位協定がある事で、基地周辺で様々な事件が起こるたびに泣いてきた沖縄県民、自分たちの生活を守る為に祖国復帰を果たし「日本国憲法」が適用されることを望む人が多くいたと、沖縄県の参加者の声を聞き気付かされました。

第6講座 環境課題と原発 松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)

日本政府の進めるCO2排出削減や電力需給の問題など、昨今電力供給不足のために節電を要請する電力会社の報道が時々あります。この逼迫した状況を打開するために、原発を稼働させようとする世の中の動きもありますが、原発を稼働させたとしても、火力発電所を止めるので逼迫状況は変わらないとのお話しでした。原発を稼働させればCO2は排出しませんが、燃料となる核燃料を作成する際には大量のCO2を排出すること、今後新たな原発を建設することは難しいので、いまある原発の対応年数の40年を延長させたい経済界の思惑が見え隠れします。日本は海外から輸入する化石燃料を購入しなくてはならない国なので全ての原発に反対するというのも難しい判断だと思いますが、「核のゴミ」問題も解決の糸口すらまだなく、最終処分場の予定地である北海道の問題も自分の住む街じゃないからと目を伏せていてはダメだと思いました。

後世に押し付けることなく「自然エネルギー」の技術がもっと発展するために自分への問題意識にしなくてなりません。

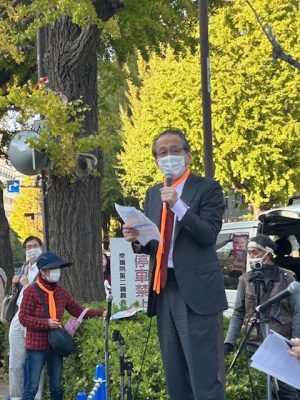

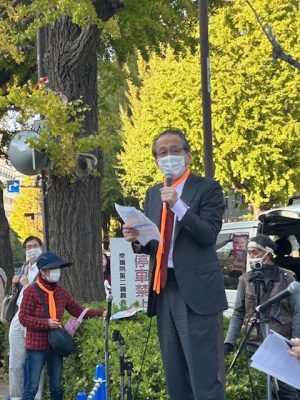

フィールドワークは国会前での宣伝行動

国会議事堂の前で

国会前行動であいさつする勝島一博・平和フォーラム共同代表

発言する青木雅裕さん

ピース・スクールを終えて

コロナ感染症が拡大する中で、当初予定していた懇親会などがなくなり、黙食で夕飯を食べるなど、全国から集まった仲間との交流は行えず少し寂しく感じましたが、主催者のリスク管理を思えば仕方ない判断なのだと思いました。事務局の方々は「平和」「軍事」「憲法」など多岐にわたる日本の問題の捉え方を押し付ける集会をしているのではなく、すべての物事を自分たちで考える機会を与えてくださったと思っています。

集会の締めに、三つのテーマを各班ごと分けて討論する場「ディベート」を行いました。

・原発の再稼働は「1必要」「2不必要」

・防衛力の増強は「3必要」「4不必要」

・労働組合の積極的な政治への関与と平和運動「5必要」「6不必要」

6班に分けられたグループがそれぞれの立場を選び肯定派と反対派に分かれて討論しました。

日頃から組合では反対派の声を聞く機会があります。組合の役員を担っていると、不満を言う組合員の声を聞くと思いますが、頭ごなしに否定するのではなく、相手の主張をしっかり聞いて答えなくはならない、責任感を改めて持ったいい機会になりました。

長野県内の仲間の皆様、参加させて頂きありがとうございました。

年1月22日に核兵器禁止条約が発効となり、間もなく2年を迎えようとしています。条約では前文において「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)及び核兵器の実験により影響を受けた者にもたらされる容認しがたい苦しみと被害に留意し」「核兵器のいかなる使用も人道の諸原則及び公共の良心に反するであろうことを再確認し」と記載しました。そして、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、占有、貯蔵などを禁止し、核兵器の使用、その使用の威嚇を行うことを禁止しています。

年1月22日に核兵器禁止条約が発効となり、間もなく2年を迎えようとしています。条約では前文において「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)及び核兵器の実験により影響を受けた者にもたらされる容認しがたい苦しみと被害に留意し」「核兵器のいかなる使用も人道の諸原則及び公共の良心に反するであろうことを再確認し」と記載しました。そして、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、占有、貯蔵などを禁止し、核兵器の使用、その使用の威嚇を行うことを禁止しています。

_page-0001-285x400.jpg)

_page-0001-283x400.jpg)