憲法施行から76年目を迎えた5月3日(憲法記念日)、憲法の価値を再確認し、護り活かす取り組みを強める集会が長野市・松本市・駒ヶ根市でそれぞれ開かれました。政府は昨年12月、安保関連3文書を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有や防衛費の大幅増に踏み込みました。ロシアによるウクライナ侵攻や東アジアの緊張感の高まりを理由としていますが、審議を尽くしたとは言い難く、国是としてきた平和主義を転換する動きが加速されています。各地の集会では、「新たな戦前」とも指摘される現状への危機感が強調されました。

「戦争ができる国」から「戦争をする国」へ

松本市の講演会で石井暁さん(共同通信記者)が指摘

松本市の会場では、共同通信社専任編集委員の石井暁さんが、「『戦争ができる国』から『戦争をする国』へ」と題し講演を行いました。石井さんは、安倍政権下で強行された集団的自衛権の行使容認により、日本が「戦争ができる国」になり、岸田政権による敵基地攻撃能力(反撃能力)保有を明記した安保関連3文書改定で「戦争をする国」になったと指摘。台湾有事が現実となった場合には、「自動的な参戦が可能となった」と、日本が戦争の当事者となる条件が揃ってしまった状況に危機感を示し、戦争を回避するためには、軍拡を進めるよりも「外交努力が必要」と訴えました。

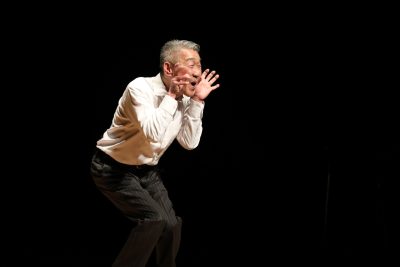

憲法くんの誇り「他の国の人を殺したことがない」

駒ケ根市で松元ヒロさんが爆笑ライブ

駒ヶ根市の会場では、「テレビでは会えない芸人」とのタイトルで映画にも取りあげられた芸人・松元ヒロさんのライブが開催されました。松元さんが日本国憲法になりきる「憲法くん」の舞台を鑑賞し、平和憲法の大切さを共有する機会としました。擬人化された「憲法くん」は、改憲へ前のめりとなる動きについて「私が生まれた時のことを思い出して。国中が喜んでいたはず」と語り、平和主義が謳われる憲法前文を暗唱。「この76年間、戦争で他の国の人を殺したことがない。そのことを誇りに思う」と力強く語りました。

「無自覚な被ばく」が広がる社会に

長野市で鎌仲ひとみさん(映画監督)が講演

長野市の会場では、核の被害を取り上げたドキュメンタリー作品を手掛ける映画監督で辰野町在住の鎌仲ひとみさんが「暮らしの中にある核と私たち」と題し講演しました。鎌仲さんは米国の核兵器製造工場の周辺で取材した被ばくの実態を報告。住民に健康被害が広がりながら、被ばくに無関心ゆえ被害が拡大している状況に触れ、「核兵器開発国を中心にグローバルに放射能汚染が進み、加害者と被害者の区別がなくなっている」と指摘。日本でも原発の60年運転延長など暮らしの中に被ばくの要素が潜み、「無自覚に被ばくしていく」と警鐘を鳴らしました。原発は深刻な事故が起きれば、生命・生活基盤に重大な被害を及ぼし、憲法が規定する人格権を奪う、さらには潜在的核兵器製造能力の保有といった問題も強調されました。講演を通じ、平和・反核運動の拡大を確認しました。

(機関紙「自治労ながの」から引用)

_page-0001-283x400.jpg)

_page-0002-283x400.jpg)

_page-0001-283x400.jpg)

_page-0002-283x400.jpg)

_page-0003-283x400.jpg)