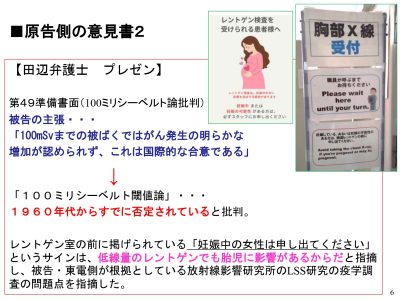

長野県代表団が今年も広島へ

8月4日から6日にかけて広島市で開催された原水爆禁止世界大会・広島大会に、上伊那地区や長野地区、自治労・私鉄などを中心に、長野県原水禁代表団として24人が参加しました。長野県教組代表団21人は別行動で分科会や大久野島(旧陸軍が毒ガスを製造していた瀬戸内の島)のフィールドワークなどに参加しました。

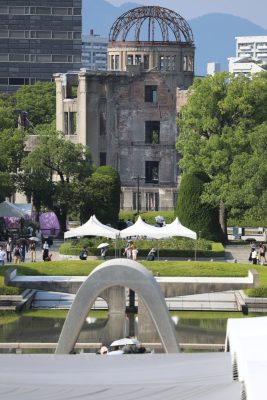

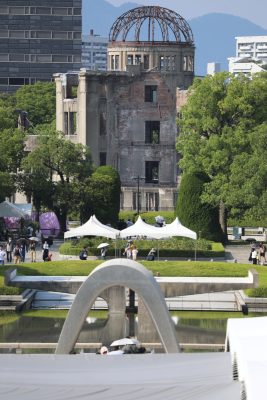

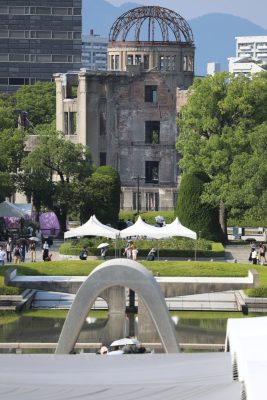

毎日、原爆ドームを訪れました

長野県から10人の子どもたちが参加

昨年からコロナ禍で中断されていた子ども代表団が復活しました。今年も県内在住の小学4年生から中学3年生の参加者10人(保護者同伴)が、子ども慰霊祭や、平和公園の慰霊碑を巡るフィールドワーク、広島で学んだことを絵や新聞や朗読劇で表現するワークショップに参加しました。今年は昨年よりも親子参加者が増えて、より子ども主体の代表団になりました。広島市に滞在した3日間は連日天候に恵まれましたが、高い気温と湿度が続くため熱中症にならないように気をつけながらの滞在になりました。

元高校生平和大使の大学生たちと長野の子どもたち

8月4日(1日目)

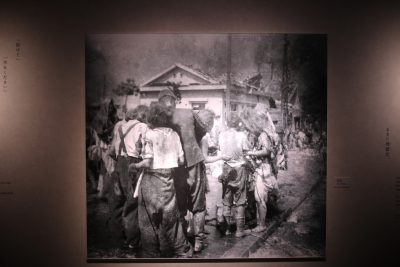

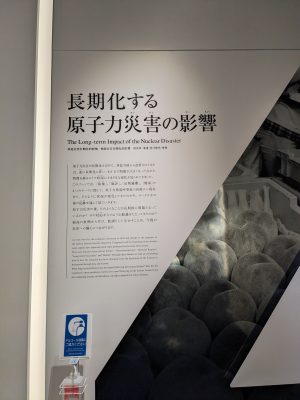

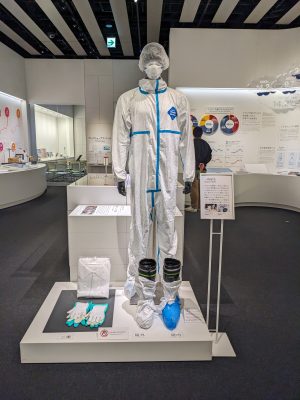

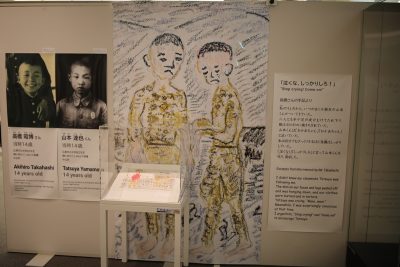

初日は、長野県代表団のメンバーは原爆資料館(広島平和記念資料館)の南側に集合して、大人参加者(4人)は折鶴平和行進・開会総会に参加しました。炎天下の中での行進で心配されましたが、広島市街地は高いビルが多いので、午後の日差しを避けて歩けたそうです。親子参加者は原爆資料館を見学して、原爆被害の惨状を学びました。館内は平和式典にあわせて来日した外国人の方でいっぱいでした。犠牲になった人数ではなく、一人ひとりの方がどういう方だったのか、その日をどんな風に過ごしていたのか、それぞれの個人に焦点をあてた展示になっていました。

広島平和記念資料館

折鶴平和行進

平和公園から出発した折鶴平和行進

広島市街地を進むデモ隊

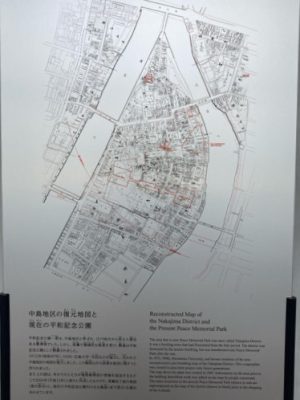

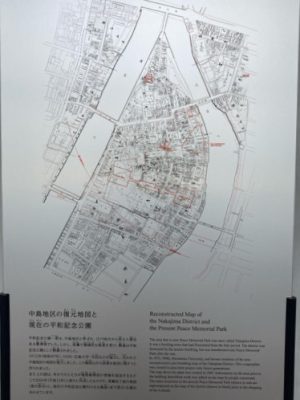

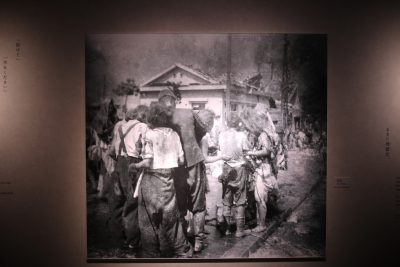

平和公園敷地内にあった中島地区

原爆が投下されて破壊された中島地区(現在の平和公園敷地内)

当時約1300世帯・約4400人が暮らしていた中島町

ほぼ全域が爆心半径500メートルの同心円内に入っており、街も住民も一瞬のうちに消滅した

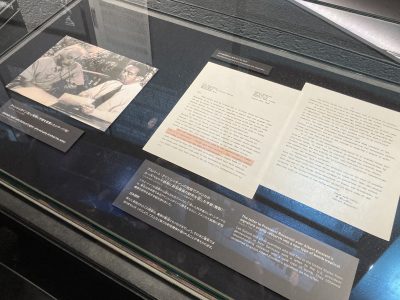

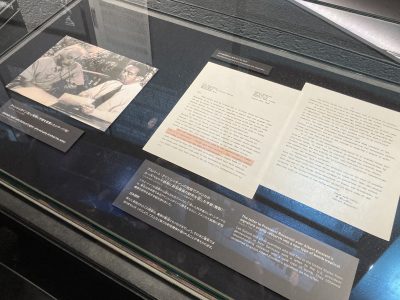

米国での原爆開発に関わる資料も展示

ルーズベルト大統領に原爆開発を促したアインシュタインの手紙

マンハッタン計画で原爆開発にトリニティ核実験場で採取された石や砂

8月5日(2日目)

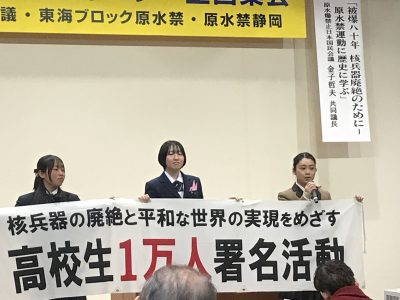

分科会「見て・聞いて・学ぼうヒロシマ」

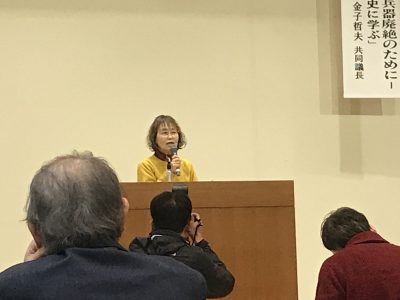

2日目(8月5日)は、大人参加者4人は、分科会「見て・聞いて・学ぼうヒロシマ」に参加しました。分科会では、原水禁共同議長の金子哲夫さんから「核と人類は共存できない 核兵器禁止条約と原水禁運動の歴史」というテーマで、入門講座として原水禁運動のこれまでの歩みについて学びました。「被爆者の数字ではなく、被ばく者一人一人の命を考えてほしい、核兵器は悲惨な兵器であるという側面を持っていることを教えている」との問題提起を受けました。また広島県被団協の畑口實さん(原爆資料館元館長)からは、被爆者の声を学び、「核のない世界」に向けて考える時間になりました。

分科会「見て・聞いて・学ぼうヒロシマ」で話す金子哲夫氏

原水禁の歴史

歴史・原則・宣言

母親の胎内で被爆した畑口實さんのお話

畑口實さんは、原爆投下後、広島駅近くに父親を探しに行った母親のおなかの中で被爆(胎内被爆者)。原爆で父親を亡くし辛い戦後を過ごし、若いころは原爆のことを考えるのも嫌だったそうですが、原爆資料館の館長になったことが転機になったと語られました。世界中から訪れた方に、父の遺品の懐中時計を手に原爆について話す中で、被爆者である自分が伝えることの意義を感じるようになったそうです。館長を退任した今も、子どもたちに被爆体験を伝えるなどの活動を畑口實さんは続けています。今は「憎しみをもちながらも、和解という気持ちを持ち続けたい、これをヒロシマのこころ」だと訴えました。

『記憶を受け継ぐ』畑口實さん―消えぬ憎しみ超え語る(中国新聞)

畑口さんが寄贈した広島平和記念資料館平和データベースに保管されている被爆資料(お父さんのベルトのバックル)

資料詳細

親子参加者は子ども慰霊祭に参加

親子参加者は、早朝から子ども慰霊祭に参列しました。会場となった広島平和記念公園内にある「原爆供養塔」は、爆心地に近く、氏名、年齢、性別などほとんどわからない身元不明の死体が焼かれた臨時火葬場があった場所に建てられました。復興が始まるなかで、引き取り手のない遺骨が発見されると、遺骨は供養塔に届けられたそうです。

原爆供養塔には引き取り手のない大勢の犠牲者の遺骨が眠っている

慰霊祭には北海道や東京や三重など全国各地から子どもたちが集まりました。黙祷を捧げ、各地の子ども代表団が順番にそれぞれ献花しました。

長野県の子どもたちも献花し、子ども代表団の小林さんが献詩を捧げました。

長野県子ども代表団・献詩

明日は8月6日、

わたしたちが今いる広島に一発の原子爆弾が落とされたのです。

たった一発の原子爆弾はいろいろな苦しみや悲しみのなかでも、

明るい未来を信じて生きていた14万人の

尊い命が一瞬にして終わってしまいました。

わたしは原子爆弾について、

広島と長崎に落とされた危ない爆弾程度のことしか知りませんでした。

しかし今回の派遣団への参加にあたり自分なりに調べたり、

きのう初めて訪れた平和記念資料館で目にした当時の様子から

わたしの原子爆弾へのイメージががらりと変わりました。

教科書の写真を通して見るのではなく実際に広島を訪れ体験したことで、

自分には関係のないことだという考えがなくなり、

本来の原子爆弾の怖さについて気づくことができました。

また自分と同じくらいの年齢の子の想像を絶する被害状況を目の当たりにし、

二度と核は使用してはいけないと思いました。

たった一発の原子爆弾によって奪われた14万人の方々の尊い命、

そして大切な人々や大事なもの、

たくさんの犠牲を無駄にしないためにも、

戦争について聞き学び、戦争や核使用の悲惨さ、平和の尊さを受け継ぎ

次世代に引き継いでいくことが大切だと思います。

皆様の犠牲を無駄にはしません。

平和に向かって一歩一歩進んでいく私たちを天国から見守っていてください。

平和記念公園内の慰霊碑を巡るフィールドワーク

慰霊祭終了後、親子参加者は、平和公園内に建立されている慰霊碑を巡るプログラムに参加しました。原爆の被害や、それぞれの慰霊碑やモニュメントの背景や歴史についてガイドの方から説明を受けながら巡りました。

碑めぐりのガイドの方のお話を聞く子どもたち

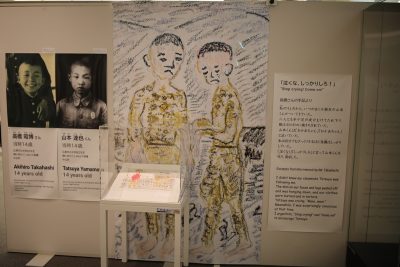

原爆の子の像

これはぼくらの叫びです これは私たちの祈りです

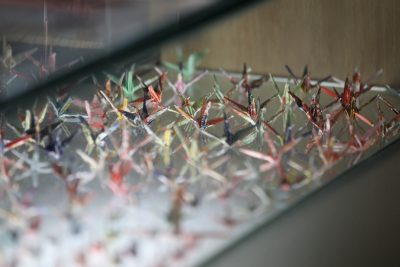

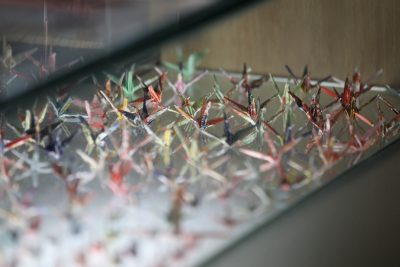

原爆の子の像の傍らには各地から寄せられた折鶴が飾られています。長野県代表団の子どもたちも長野から持参した折鶴を届けました。

1955年11月8日に、新聞で禎子の死を知った男の子から「禎子さんを始め、原爆で死んだ子の霊を慰める石碑を創ろう」と、禎子の同級生に提案があり、その設置に関する活動が始まったそうです。

像の真下の石碑には

「これはぼくらの叫びです

これは私たちの祈りです

世界に平和を

きずくための」

と刻まれています。

被爆者講話と被爆電車

午前の部の最後には、被爆2世の方からお話を伺いました。参加者の感想から、「なぜ「ヒロシマ」という表記があるのかその理由がわかった」という声がありました。広島が原爆投下によって、人のいない荒野、無機質な「ヒロシマ」にされてしまったこと、それを繰り返さないという意味や平和を訴える国際都市としての願いが込められていることを知ることができました。

事前に参加希望のあった子どもたちは、原爆投下当時に走っていた市電「被爆電車」に乗って広島の街を走りながら被爆者の方のお話を伺う機会を得られました。

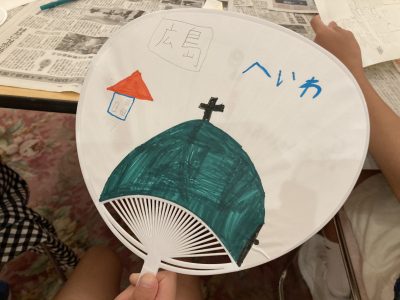

元高校生平和大使の企画ワークショップ

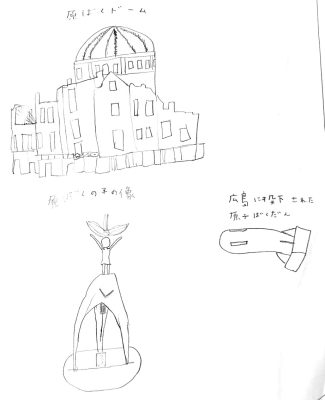

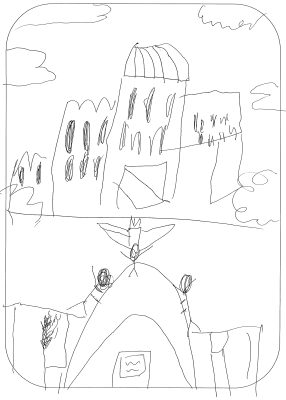

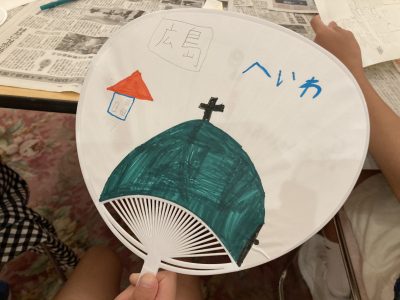

午後の部では、子どもたちは高校生平和大使を経験した大学生が中心になって企画されたワークショップに参加しました。それぞれが広島に来て、見たもの、感じたことを劇や新聞や絵で表現するというプログラムでした。長野県から参加した子どもたちはそれぞれ朗読劇、新聞作り、うちわに絵を描くワークショップを選びました。

朗読劇では、各県の子どもたちが一緒に読み合わせをしながら本番に備えました。新聞やうちわ作りにとりくんだ子どもたちは広島で学んだことや感じたこと、実際に目にした原爆ドームや慰霊碑などをそれぞれの形で表現しました。子どもたちは長崎県などから参加している高校生のスタッフさんのサポートを受けながら、原爆ドームや慰霊碑や折鶴などを描いていました。

佐々木禎子さんと同級生たちの物語を上演

本番を迎えた朗読劇は、一同緊張した面持ちでしたが佐々木禎子さんと「原爆の子の像」をつくった同級生たちの物語を演じ切ることができました。親御さんをはじめ参加者一同見入っていました。

私たちは最後の世代

普段、関わることの少ない大学生や高校生とのやりとり、県外の子どもたちとの交流も子どもたちには貴重な経験になりました。プログラムの最後には、企画運営してくれた大学生たちが、一人ひとり自身の高校生平和大使での経験や、自身の思いを子どもたちに語ってくれました。「私たちも今日参加してくれたみんなも被爆者のお話を直接聞くことができる最後の世代」だと、広島で見たこと聞いたこと知ったことを家族や友人に伝えることも核廃絶や平和をつくっていく活動なんだと伝えてくれました。

最後に大学生の方々と長野県代表団の子どもたちで記念写真を撮りました

8月6日(3日目)

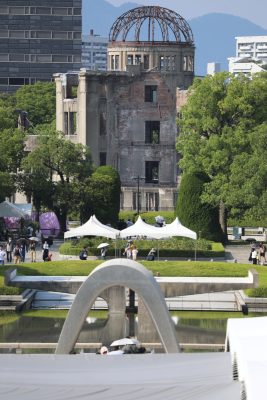

朝から平和公園の原爆ドームへ

日程の最終日は、朝から原爆ドームに向かいました。今年は平和公園に入る際に、手荷物検査が実施されていたため、ものものしい雰囲気で例年以上に混雑が発生していました。前日までの穏やかな平和公園とは異なり、ものものしい雰囲気でした。

新聞記者さんから取材を受ける

原爆ドーム前でダイ・イン

子どもたちも緊張した面持ちでしたが、原爆ドーム横のスペースに、長野県代表団全員が集まることができました。今年は、原爆投下の時刻にあわせて親子参加者を中心にダイ・インを行いました。最後に、北原団長から、今回の広島での経験をぜひ伝えていってください、とあいさつがありました。その後、原爆ドーム前で集合写真を撮って解散しました。

原爆投下時刻の8時15分にダイ・イン

北原団長から代表団解散のあいさつ

国際シンポジウム~閉会集会に参加

事務局と一部参加者は解散後、国際シンポジウムと広島大会の閉会集会に参加しました。

国際シンポジウムは「核廃絶に向けた一歩を踏み出すために」というテーマで、アメリカからデービッド・ギブソン氏(Peace Action )、韓国からイヨンア氏(参与連帯)、日本から元広島市長の秋葉忠利(原水禁顧問)が登壇されました。ギブソン氏とイ氏からは、アメリカや韓国内での市民運動の取組みが紹介されました。

2045ビジョン

秋葉氏からは、被爆100周年にあたる2045年までに核兵器を廃絶することを目標に掲げて世界的運動を展開して、中間点の2035年までに、核兵器保有国が「No First Use」、つまり、核兵器の先制不使用に合意するという計画「2045ビジョン」が示されました。また「ヒロシマを背負って世界に平和を発信、具体的な行動をとるように政治家を説得することをこの大会から出てくれば素晴らしい」との発言がありました。

※秋葉氏のブログに当日の様子が紹介されています。

「ヒロシマの心を世界に」

https://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2024/08/post-ea8f01.html

暑い広島での3日間でしたが、一人も体調不良等になることなく終えられました。

来年も原水禁世界大会広島大会が実施予定です。ぜひご参加ください。

原爆死没者慰霊碑と原爆ドーム

参加者の感想

子どもたちの声

・僕は、戦争や平和のことはよく理解していると思っていた。広島に行くまでは。写真でしか見たことがなかった原爆ドームを目の前で見て、その偉大さや悲惨さに言葉を失ってしまった。平和記念資料館に展示された多くの写真、遺品を見て胸がとても苦しくなった。また自分の戦争への無知を知った。たくさんの慰霊碑や話を見たり聞いたりして知ることができた戦争の悲惨さ、今でも心身に傷が残っている人々。このことを知った僕は、たくさんの人々に伝えなければならない。また、「平和」というとても重いものに対して、よく考えなければならない。戦争は、怒りや憎しみ、そして悲しみしか生みださない。もう誰も悲しまないように、知ったこと、学んだことをたくさんの人に伝え続けなければならない。僕は、「平和」へと向かうため、このことを伝え続けたい。

・初めて広島に行って、初めての平和記念資料館や、原爆ドーム、原爆死没者慰霊碑、原爆の子の像などが実際に見れて勉強になったなと思いました。そして、他の人たちとの交流では、緊張してましたが、話しかけたりして、少しだけなかよくなれた気がしました。

・広島から帰ってきて復興について調べました。復興は、原爆投下後から始まっていました。被爆電車は原爆投下から3日後に走り出したそうです。しかも、男の人たちは戦争に行ってしまっていないため、車掌を務めるのは女の人たちだったそうです。「広島カープ」も広島の街に希望の光を与えることを創設目的としたようです。この原爆投下されてから復興した広島市の皆さんの力強さも感じました。

僕は、広島で学んだことを戦争や原爆で亡くなったすべての人たちのために、家族や友達に伝えたいと思います。母に「海をわたった折り鶴」の絵本を購入してもらったので、妹たちには難しい内容かもしれませんが、読み聞かせしてあげようと思います。

原爆投下目標だったと言われる「相生橋」からの眺め

・私たちは、被爆者(被爆2世)の方々から実際にお話を聞くことのできる最後の世代なので、良い機会となりました。聞いたお話の中で特に心に残ったお話は、カタカナの「ヒロシマ」の意味です。私は今まで、現在の「広島」と原子爆弾が落とされた時の「広島」を区別するために、カタカナで「ヒロシマ」と書いているのだと思っていました。実際は、原爆が落とされ、人がいないただの荒野になってしまった無機質な「広島」をカタカナで書くことで表しているそうです。確かに、漢字やひらがなで書くよりも、カタカナで書くと無機質な感じになるなと思いました。なにげなく読んでいた文字にも、こんなに深い意味があることを被爆2世の方から聞くことができて良かったです。

・私が広島大会に参加して、1番心に残ったことは、「原爆死没者慰霊碑」です。広島市を平和都市として再建することを願って建てられた。中央の石室には原爆で亡くなったすべての人の名前を書いた名簿が収められている。次に、「原爆の子の像」が心に残りました。佐々木禎子さんは2歳の時に被爆し、その10年後突然白血病になり、千羽鶴を折りながら亡くなった。佐々木禎子さんの同級生が平和を願って建てたのが「原爆の子の像」。それから人々は平和を願って千羽鶴をかざるようになった。この三日間を通して、原爆についてくわしく知り、原爆資料館に行き、被爆したとききていた本物の洋服などを実際に見ることができた。三日間とてもつかれたけれども、楽しかったです。

・ぼくは原爆の事だけではなく、新聞作りなので他の県の人たちと交流ができたり、夕ごはんには、同じ県の人たちとおいしいごはんを食べた楽しいこともたくさんありました。広島大会では、原爆のことをたくさん勉強できたり広島を観光できたのでたくさんのことを知ることができました。3日間ありがとうございました。

・ 初めて、広島に行き、原爆の、おそろしさを知って、もう二度と原爆をどこにもおとしてほしくないと思った。世界の核兵器が一日でも早くなくなってほしいと思った。

・ 広島にげんしばくだんが落とされたのは79年も前だけど、今も79年前の苦しみが続いているんだと改めて、知りました。

原爆死没者慰霊碑を通して平和の灯が見える

保護者・大人参加者の声

・被爆国の日本人として、子供と共に、外国の情勢や海外の戦争のことにも目を向け、知識を得て、自分の判断をしていきたいと思った3日間でした。

今ある平和をあたりまえと思わず、平和なれした人にならない為に。外国の人の方が、多い式典で、日本人として胸を張って、反戦を語りたい。

・原爆投下から79年目に、原水爆禁止世界大会の広島に参加させていただき、娘2人とともにとても貴重な経験ができ、とても感謝しております。3日間ともとても暑く、汗だくでしたが、長野にいるだけではわからない本当にも実りある3日間でした。この経験を微力ではありますが、いろんな人に伝えていきたいと感じました。

・最近ではウクライナ、イラン、イスラエルガザ、台湾、中国の争いが起こっていますが、79年前のことが再び起こりかねない状況を危惧しています。今の争いも、79年前の戦争から影響があり、要因の一つであると私は考えます。将来の和平、持続可能な社会を構築するためには、79年前の事実を世界の人々が知り、向き合うことが、今もなお必要であると考えます。欧米、ロシア、中国、自国都合、利己主義になるのではなく、互いを理解して共に生きることで、原水爆のない社会、争いのない社会ができるものだと信じています。

ガイドの方のお話を真剣にきく子どもたち

・心の中で、「いつか行ってみたい」と思いながら40年が経ってしまいました。自分の子どもには早い段階で経験させて、戦争、原爆について考えてほしかったので、親子参加ができること、本当に感謝です。ロシアのウクライナ侵攻、ガザ地区の問題など世界の情勢はとても不安定で、核兵器の脅威も感じています。私自身教員として生徒にその怖さ、悲しさを伝えてきたつもりですが、「広島」から学ぶことは本当に大きかったです。広島に到着した時には、多くのビルが建ち、多くの人が行き交う姿を見て、「戦争」よりは「平和」を感じましたが、平和公園に入り、原爆ドームも目にする中で、常に戦争と向き合ってきた場所なんだと実感しました。資料館では目を背けることのできない大きな事実、被爆者の方からの生の声、体験の中で多くのことを学びました。やはり自分の子どもと同じくらいの年齢の子が多く命を落としていることに心がとても痛みました。高校生、大学生のワークショップでは、若い人達がこんなにもアクションを起こしていることに感動と元気をもらいました。今回の大会参加では同じ長野の方、日本全国から集まった方との交流ができ、多くの学びがありました。長野県に戻ってもこの経験を広げていけたらと思います。3日間ありがとうございました。

・こういった機会でないと原爆が落とされた場所に赴いて黙祷に参加し、地元の方と同時に思いを馳せることはできなかったと思います。想像以上に外国籍の方が多かったことも印象的でした。彼らがどういった気持ちで広島という地を訪れ、原爆についての資料をみていたかは知る由もないですが、どんな思いであったにせよ、唯一の戦争被爆国の国民として原爆の悲惨さというものを世界に訴えていく姿勢を取り続けることが我々の役割なのだと思いました。俯瞰的な視点で見れば、核を抑止力としてその存在を消極的にですが、肯定することもできます。ただ、戦争被爆国として反対という意見をリアルな声で上げていくことが日本の取るべき立場なのではないかと思います。やはり実際にことが起きた場所へ足を運ぶのは、歴史という学問のなかで教科書で学ぶこととは異なり、そこでしか考えられないことがあると思います。広島という魅力的な街を数日間歩くことでさらに原爆の悲惨さ理不尽さを実際にそこで起きた出来事として他人事ではないと捉えることができると思います。こうした機会がなければ、この体験はできないので、是非参加していただければと思います。

・ 今回初めて、広島を訪れましたが、原爆ドームや平和記念資料館に展示された遺品を目にし、教科書の知識だけでは、決して知り得なかった生の声を聞く機会をいただいた中で、原爆投下の惨状を想像し、言葉に出来ないものでした。子どもたちも、同年代の友だちも出来、「被爆電車」に乗ったり、貴重な、経験が、出来たと喜んでいました。ちょっとした、広島観光や、懇親会など、楽しい思い出も含め、とても、充実したものとなりました。戦争の悲惨さ、恐ろしさを風化させることなく、伝えていかなければと、強く思いました。ありがとうございました。

・私が高校の修学旅行の際、広島平和記念資料館を訪れたが、その時以来約40年ぶりに訪れたことになる。高校生の時も感じたが、原爆被害の悲惨さを感じ、こんなことが二度とあってはならないと再び思った。各講演で被爆者の実体験の話を聞いたが、いずれの方々も高齢であった。現実的問題として、あと何十年も経つと被爆者がいなくなるという問題があり、結果として核廃絶の動きが縮小する懸念がある。今回お子さんの参加もあり、彼・彼女達なりに色々感じるところがあったのではないかと思う。核廃絶を含めた平和運動を次世代にもつなげていくためには、今回のような子供への教育的体験が重要なのではないかと思う。

・実際に見て触れて感じることで、戦争の悲惨さを深く考えることができた。それと同時に今の私たちがどのような気持ちを持って過ごすべきなのかを学ぶことができた。自分の目で見ないとわからないことはたくさんあります。ぜひ参加してください。広島を感じることのできる素敵なプログラムでした。ありがとうございました。

・「原爆の日」を迎えた平和公園周辺は物々しい雰囲気で、入場するにも荷物検査をしなくてはならず、テレビで見る平和式典とは違った感じを受けました。8:15には全員で黙祷を捧げましたが、こどもたちはdie-in(ダイイン)を行いました。私も子供の時、こんな経験ができたらよかったのに、とふと思いました。

・「高校生平和大使」を調べてみると初代長崎の高校生2人が核兵器廃絶を求め署名をニューヨーク国連本部に持参し、平和活動がスタートしたようです。各地で、核兵器廃絶と平和な世界の実現を訴え、国内外に向け発進しているそうです。大学生から、私たちが、この経験を通して、家族・友達等に原爆の恐ろしさを伝えることだけでも平和活動と教えていただき、帰省後に家族へ原爆の恐ろしさなどを伝えることができました。原子爆弾は、日本へ2度も落とさなくてはならなかったのだろうか…。今も世界中で起こっている核開発や戦争は必要なのだろうか…。今ある生活が、とても幸せであること。また、この経験により終戦記念日などメディアでも多く取り上げられ、今まで関心がなかった息子が関心を示していることにも感謝しています。ありがとうございました。

-01-283x400.jpg)

-02-283x400.jpg)

-03-283x400.jpg)

-04-283x400.jpg)

-05-283x400.jpg)

-06-283x400.jpg)

-07-283x400.jpg)

-08-283x400.jpg)

-09-283x400.jpg)

-10-283x400.jpg)

-11-283x400.jpg)

-12-283x400.jpg)