◆各地域で被爆79周年非核平和行進を実施

日本被団協がノーベル平和賞を受賞し、改めて被爆者の存在と被爆体験を伝える活動、核兵器廃絶に向けた課題がクローズアップされています。

県原水禁、各地区原水禁・地区労組会議は今年6月7日から17日まで県内各地で核兵器の廃絶と脱原発を訴える「被爆79周年非核平和行進」を実施しました。6月7日に飯山市での集会、デモ行進をスタートに、17日の大北地区での自治体申し入れ活動まで県内各地で地域の平和世論を盛り上げようと取り組みが行われました。

7月1日、2日には、原水協系の国民平和大行進実行委員会の集会と行進にも参加しエール交換を行いました。

長野地区での非核平和行進

国民平和大行進の集会であいさつする大橋孝宏・県労組会議副議長

◆柏崎刈羽原発の再稼働は許さない-集会・デモが柏崎市で開かれる

7月15日、新潟県柏崎市の産業文化会館において、原発からいのちとふるさとを守る県民の会主催で「中越沖地震17年 福島を忘れない! 原発ハイロ全国集会」が280人が参加し開催されました。

これまで県民集会として開催されることが多かった柏崎での集会でしたが、政府によって原発回帰路線への転換がなされている今、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働反対の声を広く集めるため、全国集会という形で開催されました。

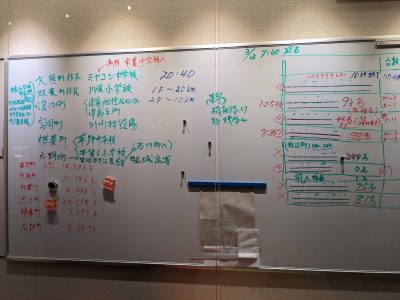

集会では、環境経済研究所代表・元新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員の上岡直美さんが講演し、「新潟県の花角知事は40数回開いた委員会の総括もないままに消滅させてしまった。原子力業界は、旧日本軍のようだ。福島の被害を低く見積もり、原子力政策を続けようとしている」と指摘しました。また、福島原発事故当時の気象条件などを当てはめて、放射性物質の放出・拡散がどのようになされるか、具体的なシミュレーションを示すなど、専門家ならではの視点でわかりやすく解説しました。

集会後には、柏崎駅周辺をパレードし、柏崎刈羽原発再稼働反対の声を上げました。パレードコースは、柏崎市の中心街とはいえあまり通行人が多くありませんでしたが、店先から手を振って、「脱原発」の思いに共感してくれる姿も見られました。

長野県原水禁からは3人が参加しました。

集会には280人が参加

柏崎市内をデモ行進して原発再稼働反対をアピール

◆反核平和の火リレーに青年女性528人が参加

県内の77市町村・県に平和行政推進の要請を行う第37回反核平和の火リレーが、7月9日から8月6日まで取り組まれ、ランナー総数528人が参加しました。各自治体の要請行動には多くの理事者や応援者が出席し、77自治体中64自治体で市町村長(もしくは副市町村長)が参加いただき、「戦争を知らない人世代が増えている中、若い皆さんが取り組みを続けていくことに意義がある」、「平和の思いを地域につなぎ、次世代へとつないでほしい」など激励を受けました。

5月25日に開いた事前学習会では、新潟県平和運動センターの有田純也事務局長から「柏崎刈羽原発の再稼働が意味すること」と題し講演をいただき、地震や災害による危険性や事故のリスク、コスト高や世界で広がる再生可能エネルギーへの転換などあらゆる視点で原発に反対する理由を学びました。参加者からは「今回のような学習会にもっと参加して学ぶ機会が大事だ」という頼もしい意見も出され、反核・平和運動を押し付けられてやらされる運動にせず、なぜ取り組まれてきたのか、どうして反核が必要なのかということを考え機会をさらに増やしていこうと確認しました。

リレーは7月9日に飯田市役所を出発

ゴールの県庁に向けて走る青年組合員

◆広島への原発投下の時刻に黙とう-県原水禁大会

8月6日午前8時15分、広島に原爆が投下された時刻に合わせ、広島市平和祈念式典をTV中継でつなぎながら被爆79周年原水爆禁止県大会で参加者は黙とうをささげました。オンラインを含め約50人の仲間が参加しました。

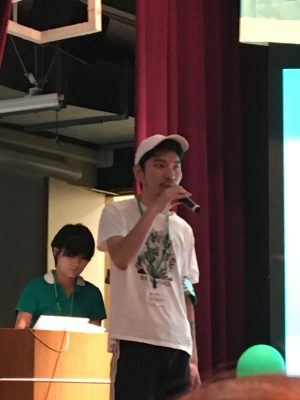

県大会では「核と人類は共存できな」という思いを胸に被爆79周年活動方針を確認し、被爆直後の広島・長崎の実写フィルムを編集したDVD「にんげんををかえせ」を上映しました。県原爆被害者の会の前座明司副会長(被爆2世)、5歳の時に広島市内で被爆した今井和子さん(83歳)の被爆体験の語りを傾聴しました。

今井和子さんは、「すごい閃光でした。地の底から突き上げるようなドンっという振動、そして、体がふわっと浮いた感じがしました。(原爆が投下され)真っ暗になって、(その後)明るくなって見えたものは歪んだ家。隣の家は火を噴いて燃えていて向かいの家はぺちゃんこでした」と体験を語り、「政府は速やかに核兵器禁止条約に参加し世界の先頭に立ってもらいたい」と訴えました。

原爆投下の8時15分に合わせて参加者が黙とう

広島での被爆体験を語る今井和子さん

◆東京のど真ん中で脱原発をアピール 全国集会に5千人

「命をつなぐ地球環境を」をテーマに、さようなら原発全国集会が9月16日、東京・代々木公園で開かれ、脱原発や気候危機の問題に関心を寄せる労働組合や生活協同組合、市民ら約5千人が集まりました。雷雨の予報をよそに集会中は天気にも恵まれ、脱原発や気候問題などをテーマにした模擬店や各地の産直物産、キッチンカーなども出店し賑わいを見せていました。

ステージでは、各地の原発の再稼働の動きや核燃料サイクルの問題、地元漁民らの意向をないがしろにして海洋放出を続けるALPSS処理水(放射能汚染水)の課題などの報告や訴えがあり、また地球温暖化の解決策を原発に求めようとする動きに対して警鐘を鳴らす若者の発言に集会参加者は熱心に耳を傾けました。

集会後、渋谷コースと原宿コースの二手に分かれてデモ行進に移り、賑わう街並みにさようなら原発、原発は気候危機の解決にならないと訴えかけました。

長野県からは8人が参加しました。

集会の最後にみんなでプラカードパフォーマンス

手作りのプラカードを掲げてパレード

◆原発は民主主義と相いれない-市民集会・脱原発2024㏌信州

柏崎刈羽原発7号機(新潟県柏崎市)は、原子炉への核燃料の装塡に伴う検査が6月に全て終了し、技術的には再稼働できる準備が整ったとして、東京電力が再稼働について地元同意を求めています。しかし、福島第一原発の大事故を引き起こした東京電力に、原発を運転する資格はありません。

長野県境の栄村、野沢温泉村から柏崎刈羽原発まで50kmもありません。万が一、大事故が起きた時、長野県の北信地方が放射能被害を受けてしまうことは、福島原発事故の被害状況からみても、現実のものとなってしまいます。

市民集会・脱原発2024in信州が10月20日、長野市・県労働会館で開かれ、会場とオンライン合わせて約60人が参加しました。新潟県の柏崎刈羽原発に関する検証委員会の委員を務めた佐々木寛さん(新潟国際情報大学教授)が「原発と民主主義~柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題を考える」と題して講演しました。佐々木さんは「原発建設が民主主義や地方自治、人権を侵害し続けている」と強調。新潟県で県民の意思に反してすすむ柏崎刈羽原発の再稼働の準備について厳しく批判しました。また、新潟県平和運動センターの有田純也さんも集会に参加し発言。11月から柏崎刈羽原発の再稼働問題について県民投票の実施を求める直接請求署名を始めると報告しました。

集会には約60人の市民が参加

講師の佐々木寛さん

_page-0001-283x400.jpg)

_page-0001-309x400.jpg)

_page-0002-309x400.jpg)