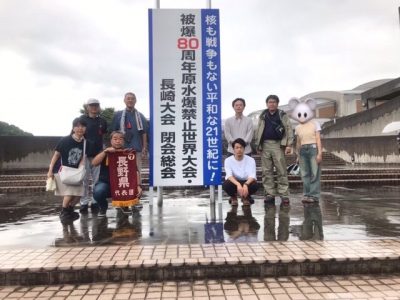

今年も長野県原水禁は、8月7日(木)8日(金)9日(土)開催の「被爆80周年原水爆禁止世界大会・長崎大会」に参加した。

8月7日(1日目)

長野県からは、自治労、森林労連、国労長野、松本地区、上伊那地区、県原水禁と、それぞれの団体から総勢8人が参加。今年は3日間とも天候に恵まれず、まず行きのフライトが福岡空港に着陸か、羽田へ戻ってくるかの条件付きで出発した。なんとか長崎空港に着陸したものの雷と大雨で地上業務がストップしてしまい、機内で待機。1時間後、ようやく降りることができた。

ようやく降りられたと思ったら、空港から長崎市内へ向かう高速バスに並ぶ列がすさまじく、残念ながら結局一日目の開会式には間に合わなかった。ギリギリ受付だけ済ませて、全員で路面電車に乗りホテルへチェックイン後、懇親会の会場へ向かった。懇親会では、林野労組出身の大橋団長からあいさつをいただき、それぞれ自己紹介をした。また翌日の分科会をどこに参加するかなど相談し、長崎名物を囲んで交流を深めた。

8月8日(2日目)

2日目も天候はあまりよくなく、午前中はおのおの選択した分科会へ参加した。

今年は午後から民間の軍艦島ツアーに参加予定の参加者もいたので、事務局は朝から、ツアー会社への問合せなどに追われた。11:30時点で上陸か周遊かなどが確定すると聞き、参加希望者に事情を説明する。キャンセル料は発生しないとのことなので、6人のうち2人はキャンセルを申し出た。

その後、島への上陸はしけが強いので難しく、周遊コースに変更になった。4人のツアー参加者は、それぞれの分科会を少し早めに退室して港へ向かった。思ったより混んでる様子もなく、すんなりと乗船できた。

その後、島への上陸はしけが強いので難しく、周遊コースに変更になった。4人のツアー参加者は、それぞれの分科会を少し早めに退室して港へ向かった。思ったより混んでる様子もなく、すんなりと乗船できた。

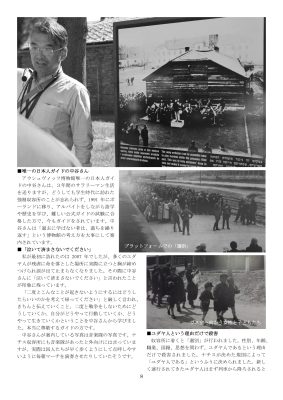

しばらく船に揺られていると、明らかに存在感のある島が見えてくる。遠くから見ても迫力ある島の様子に息をのんだ。廃墟となった炭鉱の島は、静かにそこに立っていた。上陸できない分、いろんな方向から見れるように島の周りを旋回する。当時は、かなり賑やかな最先端の場所だったのだろう。この島だけでひとつの社会が形成されていたそうだ。ツアーでは触れなかったが、ここでも朝鮮人労働者や中国人捕虜の強制労働が行われていたと知り、また一つ歴史を知る貴重な機会となった。

しばらく船に揺られていると、明らかに存在感のある島が見えてくる。遠くから見ても迫力ある島の様子に息をのんだ。廃墟となった炭鉱の島は、静かにそこに立っていた。上陸できない分、いろんな方向から見れるように島の周りを旋回する。当時は、かなり賑やかな最先端の場所だったのだろう。この島だけでひとつの社会が形成されていたそうだ。ツアーでは触れなかったが、ここでも朝鮮人労働者や中国人捕虜の強制労働が行われていたと知り、また一つ歴史を知る貴重な機会となった。

『端島 (長崎県)』ウィキペディア(Wikipedia)より

端島(はしま)は、長崎県長崎市(旧:西彼杵郡高島町)にある島。通称は軍艦島(ぐんかんじま)。明治時代から昭和時代にかけて海底炭鉱によって栄え、日本初の鉄筋コンクリート造の高層集合住宅も建造されるなど、1960年代には東京以上の人口密度を有していた。1974年(昭和49年)の閉山にともない、島民が島を離れてからは無人島である。島は三菱の所有地であり、島民の多くは三菱の社員で、家賃の心配がなく、島の生活を管理する強固な社会システムが築かれており、当時の日本の平均賃金よりも高い給料が支払われていたため、島民は経済的に豊かだった。テレビや冷蔵庫、洗濯機などの「新・三種の神器」の普及率が、1950年代には全国平均をはるかに上回る100%近くに達していて、小中学校、共同販売所、映画館、病院など、当時の最先端の都市機能が備わっていた。1939年(昭和14年)からは朝鮮人労働者の集団移入が本格化し、最重労働の採鉱夫のほとんどが朝鮮人に置き換えられたほか、1943年(昭和18年)から中国人捕虜の強制労働が開始された。朝鮮人労働者は納屋、中国人捕虜は端島の南端の囲いの中にそれぞれ収容されたという。

戻ってからは、翌日予定していた松本水労さん寄贈の折り鶴を奉納するため、平和公園へ向かった。式典の準備も大詰めという感じで、なかなか見れない光景を見ることができた。報道でよく目にする平和祈念像を目の前で堪能することができた。

夜の夕食交流会では、地元民に人気の居酒屋へ。おいしい料理に団員の話にも花が咲いた。

8月9日(3日目)

3日目は、早めに集合して慰霊碑参拝へ。この日は朝から大雨で、とても歩いて行ける状況ではなかったため、タクシーで向かった。到着したのは、竹の久保、梁川(やながわ)公園。昨年同様、慰霊碑を参拝した。

普段なら、近くの小学校の児童が手作りした灯籠がズラーっと並んでいてとても華やかなのだが、今年は雨のため撤去されていて残念。お線香をあげてお参りするにとどまった。その後、長野県団として、団長があいさつをして地元の方達と歓談して解散した。

参拝を終えて、雨の中バスで閉会式会場へ向かう。例年は、閉会式終了後、参加者全員で爆心地公園まで行進する予定だが、これもギリギリまで中止にするか検討するとのことだった。長野県団は、初日の空港の高速バスの混み具合を経験していたため、とにかくフライト時間に余裕を持って行動することを念頭に置いて、団長はじめみんなの判断で早めに空港に向かうことにした。

参拝を終えて、雨の中バスで閉会式会場へ向かう。例年は、閉会式終了後、参加者全員で爆心地公園まで行進する予定だが、これもギリギリまで中止にするか検討するとのことだった。長野県団は、初日の空港の高速バスの混み具合を経験していたため、とにかくフライト時間に余裕を持って行動することを念頭に置いて、団長はじめみんなの判断で早めに空港に向かうことにした。

閉会式の終了間際で早めに退席し、原爆資料館を見学後、爆心地公園に向かった。

閉会式の終了間際で早めに退席し、原爆資料館を見学後、爆心地公園に向かった。

前日の爆心地公園は中央に花が供えられていたり折り鶴が奉納してあったが、当日は雨で水が溜まっている状況で、献花などはだいぶ撤去されていた。そして、11:02、原爆が投下されたその時間、全員で黙とうをして当時のすさまじい状況に思いを馳せた。

帰りは、フライトも順調で遅れもなく、全員が無事に羽田空港に到着して安堵した。事務局としては、せっかく参加してくれた皆さんが天候不良で全行程を満喫できなかったことは残念でならなかったが、それでも戦後80年という節目の年に、ここ長崎でこの日を迎えたことの意味を噛みしめていただけたことと思う。これも団長はじめ参加者の皆さんのご協力のおかげと感謝申し上げます。ありがとうございました。

~参加者の感想~

・大会に参加してまず感じたことは、「核兵器をなくすことの難しさ」です。同時に、それでも小さな取り組みを地道に積み重ねていくことの大切さも感じました。世界では今も戦争が絶えず、核兵器の脅威は決して過去のものではありません。「長崎を最後の地とする」という被爆者の願いは、むしろ年月を重ねるごとに強まっていると感じました。私自身の力は小さいものかもしれませんが、平和を願う気持ちを持ち続け、それを行動につなげていきたいと思います。核廃絶に向けた運動はすぐに結果が出るものではありませんが、あきらめずに続けることが大切であり、この事実を次の世代にも伝えていくことが重要だと強く思います。

・改めて思うのは私たちが戦争しない、戦争に巻き込まれたくない想いを強く持ち、武力兵力を有する組織を政治が完全にコントロールすることだと思います。他の国の人を殺したくないし殺されたくもない。私の力はわずかですが戦争回避の道に奔走した先人にならいたいと感じました。

・8月9日の朝には、長崎市の竹二自治会の碑を参拝し、自治会の皆さんにもお会いしました。ナガサキの中には、そのようにして当たり前に平和を願う姿があって、この80年の日本の平和を繋いできているのだと思いました。そう考えると、まだたった80年前の出来事であって、一人ひとりの平和を願う気持ちを世界の平和に繋げていかなければならないと思います。

・今回80周年原水爆禁止世界大会に参加して、改めて原爆、原発はなくさなくてはいけない。共存は出来ない。以前よりまして強く思いました。戦争はしてはいけない。一度始まるとだれも止められない。一緒に行動した仲間が言っていたように、一人一人が平和を願う大切さを、そして未来を切り開く子供達に間違った教育をしないようにしなければいけないとも思いました。

・今年は終戦から80年という節目の年であり、特に記念式典等の関心が大きかったと思います。今もなお世界各地で戦争が起こっています。戦争や核の使用は、決して他人事ではなく自分事として考えていきたいと感じました。

・手記には、「学校のグランドで同級生や彼の母親が原爆の犠牲になり、その場で荼毘に付され、この記憶がグランドに出るたびに思い出され、なつかしく、悲しい。」と綴られていました。爆心地から700mの距離にあった彼の通っていた小学校では1581人のうち約1300人もの児童が原爆の犠牲となりました。

私自身、子を持つ親として彼がどんなにつらい思いであったかと考えると言葉もありません。このような悲劇を二度と繰り返さないためにも、核兵器の廃絶と一人一人が平和を守る努力をすることで、平和を次世代の子供たちに繋いでいかなければならないと強く感じました。

・原爆がもたらした破壊は、単に物理的なものだけでなく、人々の心や社会にも深い傷を残したことを学んだ。このような悲劇を二度と繰り返さないためには、核兵器の廃絶と平和を守る努力が必要だと強く感じた。大会を通じて、私たち一人ひとりが平和のためにできることを考え、行動することが大切だと気づかされた。未来の世代に平和な世界を残すために、核兵器のない社会を目指していきたいと思う。