第3回講座 職場におけるハラスメント及び安全衛生の判例と課題

講師の小川英郎・弁護士

講師は小川英郎氏(弁護士/ウェール法律事務所)

17年目を迎えた「21世紀の労働運動研究会」は今年4回の講座を開きました。

第3回講座は9月30日、上田市丸子解放センターで弁護士の小川英郎氏を講師に「職場におけるハラスメント及び安全衛生の判例と課題」をテーマにした講座でした。講演の内容(要旨)を掲載します。

〇パワーハラスメント

◆改正労働施策総合推進法によってパワハラの法的定義や使用者の義務が明記

推進法には、職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは、①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること、②業務の適正な範囲を超えて行われること、③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害することと規定されました。

その定義は、①「職場」とは、「当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、『職場』に含まれ」、「業務を遂行する場所」には、出張先、取引先、会社の懇親会等が含まれます。②「優越的な関係を背景にした」とは「行為者に対して、抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの」と定義。③「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動であるかの判断にあたって、「個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係が重要な要素」となります。

◆パワハラに該当する例、該当しない例が例示

「該当する例」として、①身体的な攻撃(・書類を投げつける・相手の身体の近くに物をなげつける・机を叩く、椅子を蹴るなど)、②精神的な攻撃(・人格否定、名誉毀損となる言葉を吐く「ぶち殺そうか」「馬鹿野郎」「給料泥棒」「使えねえな」「アホ」など)、③容姿・外見を卑下する言葉(「フケがベターっとついてる」「デブ」など)、③性別、性的指向・性自認を差別する言葉(「子宮で物を考えている」「ホモ」「オカマ」など)、④退職、解雇、懲戒処分、降格・減給等の不利益取扱いを示唆する脅迫(「辞めろ」「クビだ」「おまえなんかいないほうが会社のためになる」など)、⑤本人の立場、能力を無視した叱責(・仕事を覚えていない新人労働者に教育指導せず、一方的に叱責など)、⑥相手の感じ方や健康状態を無視した叱責、⑦頻回、長時間にわたる指導(・数十分にわたり説教を続けるなど)、⑦他人の前で不名誉な叱責をする(・全労働者が会する朝礼で、懲戒処分を示唆して叱責・不名誉な事柄や人格を否定する言葉を記載したメールを複数の従業員に送信するなど)、⑧人間関係からの切り離し(・仕事から外す、・席の隔離、・別室での隔離、・理由の無い自宅待機/出勤禁止、・無視、・仕事の手伝いをしない、・行事からの隔離など)、⑨過大な要求(・業務上明らかに不要なことを命じること、・職務上の必要性や合理性に乏しい業務・作業を命じて、本来行うべき業務を行う機会を奪うこと、・遂行不可能なことを命じること、・仕事の妨害など)、⑩過小な要求(・能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、・仕事を与えないことなど)、⑪個の侵害(・私的な交際関係について、交際をやめるよう迫る、・労働者に対し、当該労働者の配偶者は物好きである等と発言する、・業務時間外に電話をかける、SNSのチェック、・労働者が拒否しているにも関わらず、自宅まで行って生活状況を確認したり、退職勧奨をする、・遊びや飲み会に無理矢理つきあわせるなど)。

〇セクシャルハラスメント

◆職場におけるセクハラ

「職場」において行われる「性的な言動」に対するその雇用する「労働者」の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること。使用者は「職場におけるセクハラ」が起こらないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

◆「性的な言動」とは

①性的な内容の発言

・性的な事実関係を尋ねる、・性的な内容の情報を意図的に流布する、・性的な冗談・からかい、・食事やデートへの執拗な誘い、・個人的な性的体験談を話すなど。

②性的な言動

・性的な関係を強要する、・必要なく身体に触る、・わいせつなポスターを社内に貼る、・強制わいせつ、強姦(犯罪行為であり、もはやセクハラとは言えない)など

講師の松本耕三氏

第4回講座 全港湾の産業別労働運動と小名浜地区労の経験について

講師は松本耕三氏(全港湾元中央執行委員長/小名浜地区労議長代行)

日本の労働組合は「企業別労働組合」が主流ですが、港湾産業で働く労働者でつくる全港湾は、その他の関連労働組合とともに「全国港湾労働組合連合会」を組織しています。そして、港湾業務を担うほぼ全企業が参加する港湾運送(港湾荷役)業界団体と唯一の労使関係を作り上げ、企業別ではなく、産業別に労働協約を取り交わしています。

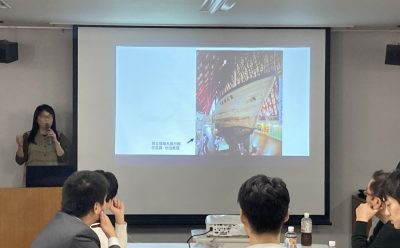

◆全国港湾労働組合連合会(全国港湾)とは

7組合21000人が参加する労働組合の横断組織(全港湾、日港労連、検数労連、検定労連、全倉運、大港労組、全日通=港湾関係支部)です。対する使用者団体は、日本港運協会(日港協)といい、港湾運送事業社1700社が加盟する業界団体です。

◆港湾産業における産業別制度

1972年6月、日港協と全国港湾労組連絡会が団体交渉に関する確認書を取り交わしました。1979年5月には雇用保障に関する協定が結ばれました。また、「事前協議制度」があり、新規入港の船舶の作業について、港湾労働者の雇用に影響がないかどうかを労使でチェックしています。年間1300件を審査し労使で確認します。

港湾労働者には年金制度があり、港湾で就労年数18年以上の労働者に対し退職後15年間、年間25万円の年金が支給されます。また、港湾労働者の福利厚生として=港湾荷役貨物量1トン当たり5円、総額約60億円を基金として集め、それを財源として、港湾の休憩所、昼食提供、保養所など様々な福利厚生事業を展開しています。産業別の最低賃金などの賃金協定や産業別の統一労働協約(すべての企業が同じ労働条件)による休日・労働時間の規制もしています。

賃金・労働条件を決める団体交渉は、現在、労働組合側から交渉委員150名、商社団体の日港協側から交渉委員120名、総勢270名前後で開催しています。回数は春闘など年5回から10回。これは、企業別の労働条件を決めるのではなく、企業を超えて統一の労働条件を決めていく「産業別団体交渉」と言えます。当然、労働組合法に基づく団体交渉であり、一方で提案されたすべてを議題とします。また、交渉委員は、労使双方が自主的に選出し、相互に無条件で確認するようにしています。

◆小名浜地区労と野党共闘

国鉄の分解・民営化の闘争とともに地区労に関わってきました。当時は国労が一番地域共闘をやっていました。

1996年に小名浜地区労の存続を決定した後、各種選挙では一党の政党支持ではなく、複数政党を推薦しています。議長、事務局長は推薦政党すべてに対応しています。地区労執行部および幹事は所属労組の推薦候補のために活動をするという取り決めです。これは、政党支持を理由とした分裂を回避する方策で、野党共闘の始まりでした。2013年には野党3党(立憲、共産、社民)と労働4団体で{7団体共闘}をつくって現在も活動しています。

2023年の行動で特徴的だったのは、福島原発のトリチウム汚染水の海洋放出に反対する運動です。3月18日には海洋放出に反対するスタンディング行動に200人が参加、6月4日には、経産省と東京電力が汚染水に関する説明会を開き、地元住民や儀業関係者、労働組合など1400人が参加、8月27日には、緊急行動として全国に呼びかけ反対集会をいわき市で開き、500人が参加しました。

-283x400.jpg)

_page-0001-1-400x300.jpg)

_page-0001-283x400.jpg)

_page-0002-283x400.jpg)

_page-0003-283x400.jpg)

_page-0004-283x400.jpg)

_page-0005-283x400.jpg)

_page-0006-283x400.jpg)

_page-0007-283x400.jpg)

_page-0008-283x400.jpg)

_page-0009-283x400.jpg)

_page-0010-283x400.jpg)

_page-0011-283x400.jpg)

_page-0012-283x400.jpg)

_page-0013-283x400.jpg)

_page-0014-283x400.jpg)

_page-0015-283x400.jpg)

_page-0016-283x400.jpg)