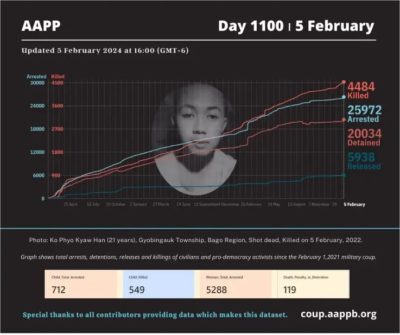

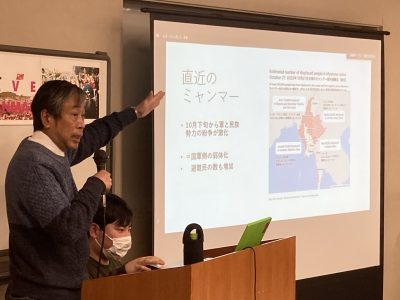

パレスチナ/イスラエル問題について記念講演

長野県憲法擁護連合(略称=護憲連合)は第69回定期総会と記念講演会を「建国記念の日」とされる2月11日、長野市内の県労働会館で開催しました。オンラインを含め50人が集いました。

記念講演では、イスラエルのパレスチナ・ガザ侵攻に焦点をあて、東京経済大学の早尾貴紀教授を招き、「ガザ攻撃から見るパレスチナ/イスラエル問題の現在~オスロ和平体制の欺瞞と破綻」というテーマでお話いただきました。

講演する早尾氏

ガザ地区そのものを消滅させようとする暴挙

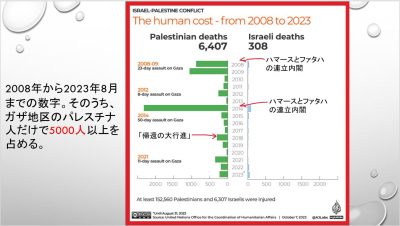

早尾氏は「昨年10月7日のハマスの〈蜂起〉に対し、イスラエルが国際法・条約に違反する〈ジェノサイド〉というべき武力による集団殺戮・破壊をつづけ、ガザ地区そのものを消滅させようとする暴挙は断じて許されない。イスラエルを支援する日本政府も加害者であることを追及しなければならない。即時停戦・人道支援を求めるとともにイスラエルの〈パレスチナ占領停止〉の訴えが重要」と強調しました。

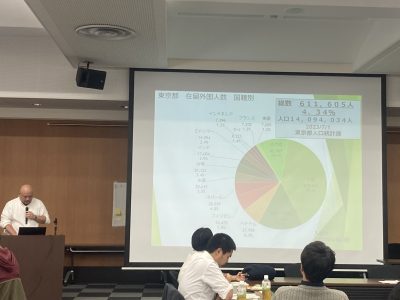

2014年のガザ侵攻時の写真

9.11で対テロ戦争に加担してしまった日本

また「日本はアラブ諸国とイスラエルとの関係のバランスをとってきたが、9.11で対テロ戦争に加担してしまった。イスラエルは、パレスチナ支配の経験が対テロ戦略として他国に売り込んでいる。対テロ戦争の仲間にならない日本に変えていかなければならない。」「G7が異常にイスラエルを支援しているが、G7は国際社会から孤立している。ヨルダンが提案した停戦決議は圧倒的多数で可決されたが、イギリスが拒否権を発動した。日本でも排外主義や戦争協力が進められているが、ここと戦うべき。長い目で見てグローバルサウスとつながっていくことが重要」とも指摘しました。

今日のパレスチナにおけるハマスの軍事的な抵抗、これに対するイスラエルのガザ侵攻、ジェノサイドの根幹にイスラエルのパレスチナ占領問題があることを学ぶ有意義な講演となりました。ナチスによるユダヤ人排斥、ホロコーストを経験しているユダヤ人が、許されざる行為になぜ自ら突き進むのか…この歴史的悲劇を一刻も早く終わらせなければなりません。

2014年時の写真。破壊されたガザ市。 昨年10月7日に始まったわけではない。

長野駅前でスタンディング

JR長野駅前でのスタンディング行動には早尾教授にも参加いただき、ともに戦争反対、パレスチナの占領停止を訴えるアピールをしました。

長野駅前で訴える松澤代表委員

早尾貴紀氏 プロフィール

1973年生まれ、東京経済大学教授。パレスチナ/イスラエル研究、社会思想史研究、ディアスポラ研究。2002~2004年(第2次インティファーダ期)、ヘブライ大学客員研究員として東エルサレムに在住。その間、西岸地区、ガザ地区、イスラエル国内でフィールドワークを重ねる。2011年の福島第一原発事故による避難当事者でもある(事故当時仙台市在住)。避難者支援、保養支援にも取り組む。保養団体でつくる全国ネットワーク「311受入全国協議会(うけいれ全国)」の共同代表も務める。

著書:

『パレスチナ/イスラエル論』(有志舎、2020年)

『ユダヤとイスラエルのあいだ―民族/国民のアポリア』(青土社、2009年、新装版2023年)

『希望のディアスポラ―移民・難民をめぐる政治史』(春秋社、2020年)

『国ってなんだろう?』(平凡社、2016年)

共訳書:

イラン・パぺ『パレスチナの民族浄化』(田浪亜央江との共訳、法政大学出版局、2017年)

サラ・ロイ『ホロコーストからガザへ』(岡真理、小田切拓との共訳、青土社、2009年、新装版2024年)

【記念講演の概要】

演題「ガザ攻撃から見るパレスチナ/イスラエル問題の現在――オスロ和平体制の欺瞞と破綻」

0、はじめに

■ガザ地区とはどういう場所か?

・パレスチナ・ガザ地区は、面積365㎢に220万人が閉じ込められている。

・長野県で面積が近いのは安曇野市(332㎢)。そこに県民人口の200万人が住むイメージ。

・パレスチナ自治区というとヨルダン川西岸地区が中心にみられ、ガザ地区は「取るに足らない」扱いを受けることが多い。

■〈10.7〉蜂起は始まりではない

「生産と物流が阻害され経済が成長不可能であり、医療や衛生や教育も破壊され人間としての生存も危機に瀕しており、もはや通常の意味での社会が存続不可能になってしまった。10年後、ガザ地区はパレスチナははたして存在しているだろうか。」早尾貴紀『パレスチナ/イスラエル論』(有志舎、2020年)の裏表紙紹介文。

■シオニズムの本質=植民地主義+人種主義+国民主義

➀ヨーロッパ列強の中東地域への植民地帝国的介入

②ヨーロッパの反ユダヤ主義的排外主義

➂ユダヤ人も近代国民国家を持ち「国民」に

→ユダヤ人のパレスチナ入植と国家建設で欧州の防波堤になる

■ガザ地区の歴史的成り立ち、イスラエル建国

かつてのオスマン帝国崩壊からイギリスやフランスの占領統治となり、ユダヤ人国家を目指すイスラエルと、アラブであるパレスチナの独立をめぐる歴史的な対立が背景にある。

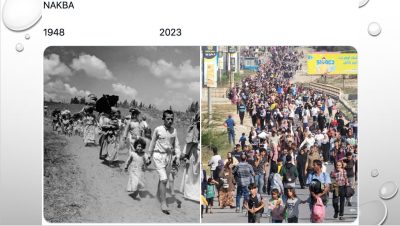

■「最大限の土地に最小限のアラブ人を」

シオニストのリーダー(初代首相)のベングリオンは1930年代に「8割の土地を得て、人口の8割以上をユダヤ人に」「ユダヤ人の入植とアラブ人の追放を」を訴え、1947年の国連分割決議から、軍事力でパレスチナ人を追放(虐殺、脅迫、詐術)し、パレスチナがイスラエルの占領下におかれた。

→1948年に建国し、1949年に休戦で、パレスチナの78%の土地にユダヤ人口比85%を達成した。

■ガザ地区は「難民キャンプ」的存在

イスラエル建国に伴い不自然に取り残された狭隘な土地。故郷を追われたパレスチナ人が難民として閉じ込められ、仕事もなく劣悪な生活環境の下での難民キャンプ生活を強いられてきた。人口220万人のうち80%にあたる170万人が難民とその子孫。

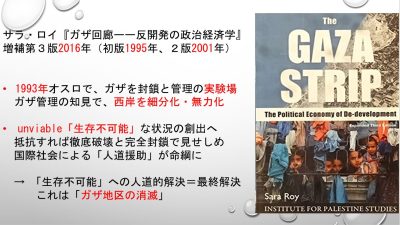

1、ガザ地区封鎖の始まりとしてのオスロ和平体制

イスラエルによるユダヤ人の入植が強権的にすすめられる中、1987年、差別と屈辱から起きたインティファーダ(蜂起)と呼ばれる反占領抵抗運動が広がり、この事態に対し欧米列強国が1993年、PLO(パレスチナ解放機構)との間で、パレスチナ国家独立による2国家共存を建前として「西岸及びガザでパレスチナ暫定自治を開始する」といったオスロ和平合意が成立するが、難民の根本的な問題解決や国境の画定などは行われず、「自治政府」はイスラエルの占領政策の下請け状態となり、「自治」の名のもとに依然としてイスラエルの軍事占領が続いてきた。「占領ではない」という体裁で、占領のコスト・責任を避けられるようになった。

※「インティファーダ(蜂起)」…イスラエル建国で追放されたパレスチナ人の対イスラエル抵抗運動を指す言葉。

■なぜ圧倒的に不利で不正義なオスロ合意をPLOが認めたのか?

・冷戦の終焉と湾岸戦争で、二つの後ろ盾(湾岸諸国・ソ連)を失って困窮

・1990年の湾岸危機でPLOがイラク支持を表明し湾岸産油国が反発

・1991年にソ連(共産圏)の解体(アメリカがイスラエルを支援をしていたのに対抗する形で、ソ連がパレスチナを支援していた。

2、第二次インティファーダ(2000年)ハマースの台頭

・オスロ合意が実際には占領状態を悪化させただけで(これはオスロの失敗ではなく、これこそがオスロの意図)、民衆の不満が爆発、2000年から第二次インティファーダが始まる。

・PLOはイスラエルに無能扱いされ集団懲罰にあい、さらに従属化

・パレスチナ民衆は、PLOより、オスロ体制を批判するハマース支持に

→2006年パレスチナ議会選挙でハマースが勝利

■そもそもハマース(ハマス)とは?

・ムスリム同胞団(福祉・社会活動をする団体)をもとに、第一次インティファーダが始まった1987年に「イスラーム抵抗運動」として結成された。

・世俗的なPLOに対するライバル的存在として、第一次インティファーダ期には、イスラエルはハマースを支援さえしていた。

・オスロ和平体制下では、「反オスロ」の立場で自治政府も拒否し、「和平の敵」=「テロ組織」というレッテルを貼られた。

■国際社会によるハマース政権の拒絶

・ハマースが「反オスロ」のために、イスラエルと欧米日は揃ってハマース政権をボイコット(民主的選挙を否定)

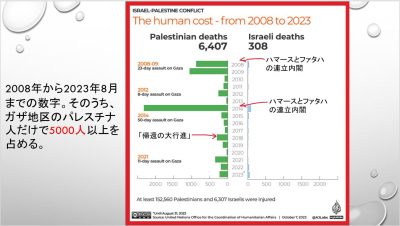

・ハマースとファタハ(PLO,主流派)との連立政権も重ねて拒絶

・ハマースが原理主義とかイスラエル抹消を狙っているということではなく、「入植地の撤去、東エルサレムの返還、国境管理権、水利権の確保、難民帰還権の承認」を要求しているからこそ、イスラエルと米国はハマースを拒絶

■煽られた内戦、ガザ地区封鎖

・イスラエルと米国は選挙に負けたPLOのファタハに武器・弾薬を提供しハマースとの内戦を扇動、イスラエルは西岸地区のハマース議員・活動家を逮捕し、収監ないしガザ「流刑地」送り

→結果2007年、西岸地区はPLOが継続支配(西岸地区の自治政府を維持)、ガザ地区のみハマースが統治、二つの分裂政権の状態に

→ガザ地区の徹底封鎖と、集中的な攻撃の開始(現在に至る)

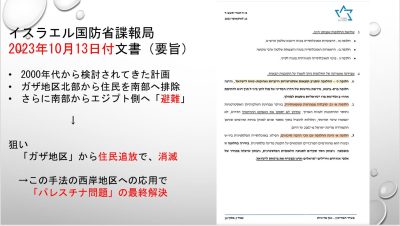

3、ガザ地区攻撃の真意はどこに?

ガザ地区は消滅するのか?

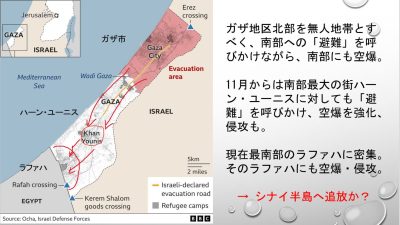

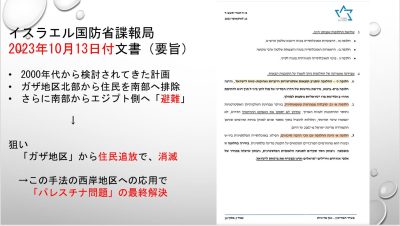

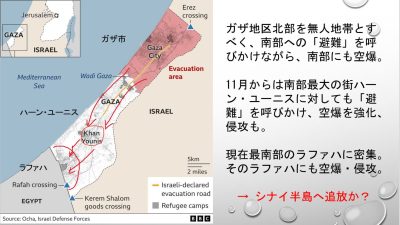

■ガザ地区の切り離しを画策

・「内戦」で2007年に、西岸=PLO自治政府、ガザ=ハマース自治政府、となって以降にガザ地区そのものの抹消を計画

・2007年に、ガザ地区をエジプト領へと移管することをエジプト政府に交渉

・2012年に、ガザ陸住民をエジプト・シナイ半島の3分の1ほどの地域に移住させることを米国経由で提案

↑

ガザ地区を「処分」するために意図的に内戦と分断を?

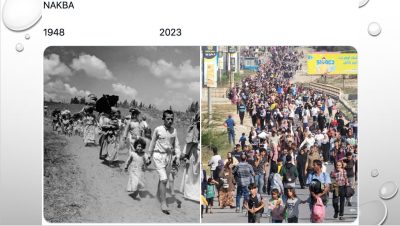

※「ナクバ 」1948年に約75万人のアラブ人の社会と祖国が破壊され、大多数のパレスチナ人が恒久的に退去を余儀なくされた出来事

■虐殺と避難以外の民族浄化の兆候

・病院・診療所の破壊、医療従事者の殺害・拘束

・中央裁判所、中央公文書館の破壊

・アズハル大学やイスラーム大学、その他学校の破壊

・大オマリ・モスクや聖ポルフィリオス教会の破壊

・イスラエル国旗を立てる。ダビデの星を刻む。

→パレスチナの文化・歴史・人間性を消去しユダヤに上書きする

国際司法裁判所の動き

■南アフリカによる国際司法裁判所への提訴

・2023年12月29日に南アフリカ共和国がイスラエルのガザ攻撃が国際法の禁じたジェノサイドに当たるとして提訴

・南アフリカはかつてアパルトヘイト体制時代にイスラエルと緊密な軍事的協力国だったが、マンデラ大統領時代からはイスラエル批判へ

・2024年1月26日に「ジェノサイドを防ぐ措置を講じる」仮裁定がなされる。

→正式な判決には数年を要する

■国際司法裁判所(ICJ)の意義と限界

・ジェノサイド禁止条約など国際法違反を世界に示した。

・法的拘束力があると言われるが、実際の強制力はない。

・実際、パレスチナの隔離壁についても、2004年にICJから違法判決(解体・撤去と補償を求める)が出されたが、そのままだった。

・今回もイスラエルは判決と関係なく軍事行動を継続すると公言

・国際司法裁判所の命令を受けて国際社会が具体的に行動を!

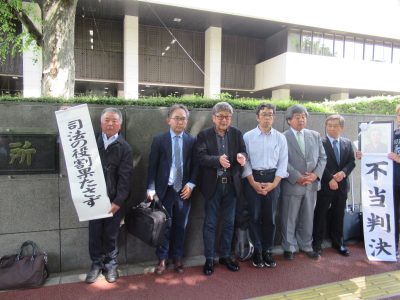

■UNRWAへの拠出金停止の暴挙

・国際司法裁判所の仮裁定(イスラエルの責任を認めた)に対する報復措置のように、イスラエルはUNRWA職員がハマースに協力していたケースがあるとして、欧米にロビー活動

→拠出金停止に

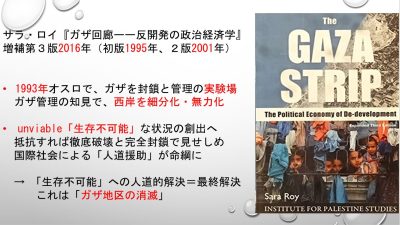

・そもそもUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)は、イスラエル建国で発生した難民の生活支援のために1949年に設置

・イスラエルは、「UNRWAがあるからパレスチナ難民問題が存続する。UNRWAを解体すべき」と従来から主張し、敵視してきた

・難民が住民の7割以上を占めるガザ地区の抹消は、イスラエルにとっては「難民問題」の最終解決。UNRWA解体はその一環

〈10.7〉蜂起の直前にネタニヤフ首相が示していたパレスチナが存在しない「新しい中東」

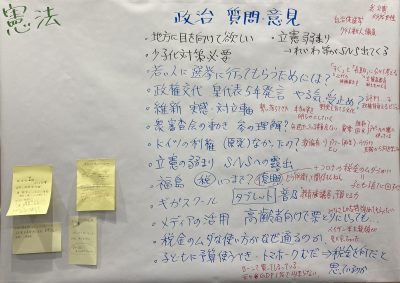

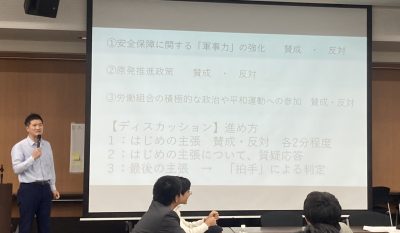

長野県憲法擁護連合第69回定期総会を開催

2024年活動方針を確認

平和憲法を守り活かすため、緊急事態条項創設を突破口とする憲法改正発議を許さない世論を強めていくとともに、敵基地攻撃能力を保有する防衛費の増額、沖縄辺野古基地建設に反対する運動、多様性を包摂する人権確立に向けた運動などを展開していくことを盛り込んだ2024年活動方針を確認しあいました。

冒頭、昨年2月18日に逝去された県護憲連合の代表委員で信州安保法制違憲訴訟の会の弁護団長を務めてきた佐藤芳嗣弁護士(上田市在住)に黙とうをささげ、遺志を引き継いでいくことを誓いました。

ウクライナ、パレスチナ、ミャンマーなどで戦禍がやまず

今年の総会は、元日の能登半島地震により災害復旧、被災者支援が喫緊の課題となる一方、自民党派閥の裏金作りが露呈し、またもや政治とカネの問題が政権を直撃する局面での開催となりました。

さらに問題は、国内政治にとどまらず、世界情勢もウクライナ、パレスチナ、ミャンマーなどで戦禍がやまず混迷を深めていることです。即時停戦、人道支援の徹底とともに、占領統治による対立と分断から共存、多元的価値と文化の共生に転換すべきことが問われています。

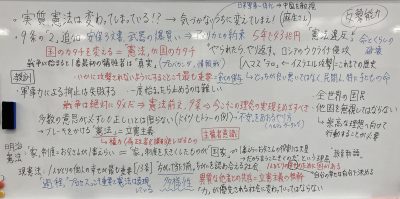

「憲法改正条文案の具体化を進め、総裁任期中の憲法改正を実現する」と年頭記者会見で強調した岸田首相の下で、敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有し、5年間で43兆円の防衛費増強、沖縄辺野古基地の民意を無視した国代執行による建設強行、九州・南西諸島の軍事強化、殺傷兵器を輸出する「防衛装備移転3原則」の改定など、戦争する国づくり、死の商人となる国づくりが推し進められています。

二度と戦争はしないと誓った憲法第9条

日本国憲法は、大きな犠牲を払った悲惨な戦争の反省から、人々の平和と民主主義の願いの下に生み出されました。どんな理由があろうとも二度と戦争はしないと誓った憲法第9条は、戦後の混乱と絶望の時代から今日まで、人々に大きな希望と生きる勇気・平和の大切さを与え続けました。憲法第9条は、世界の平和を求める人々の希望です。子どもたちの未来と世界の平和、地球環境と人権を守るため、日本国憲法の平和原則を日本と世界のためにいかしていきたいと願います。

-272x400.jpg)