地震被災者への募金を呼びかけました

9月7日に、表参道ながのセントラルスクゥエア(長野市)で開かれた「2025ミャンマー交流フェスタin信州」を無事に終えることができました。ご来場くださった市民のみなさま、ミャンマーにゆかりのあるみなさま、ステージを盛り上げてくださった出演者のみなさま、準備から当日の運営までご尽力いただいたボランティア・スタッフのみなさま、本当にありがとうございました。3回目の開催となったミャンマー交流フェスタを成功させることができました。今回のフェスタでは3月に発生したミャンマー地震被災者への募金を呼びかけました。

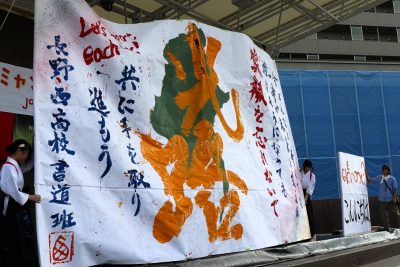

クーデター後に増加したミャンマー人

クーデターから4年7ヵ月が経過して、報道も少なくなりミャンマーへの関心が低くなるなか、ミャンマーの文化を切り口に、ミャンマーについて知っていただけるきっかけとなるイベントにできました。長野県内在住のミャンマー人の方は1280人(2024年12月31日現在)と1年で527人も多くなりました。クーデター前の207人(2020年12月31日現在)に比べると6倍に増えています。

ミャンマー出身者が集い交流を深める機会に

今回のフェスタでも、県内在住のミャンマー人のほか、東京からもミャンマー人グループが応援にかけつけてくれ、遠く離れた日本・信州でミャンマー出身者が集い交流を深める機会にもなりました。

ステージではミャンマーのカレン族のダンス、ミャンマー友好協会副会長のキンモーモーさんのダンス、チンロン(ミャンマーのけまり)のほか、ミャンマーの状況についてNUG日本代表ソーさんからご報告いただきました。開会式では荻原健司長野市長からご挨拶をいただき、杉尾秀哉参議院議員からも激励をいただきました。

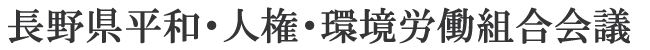

チャリティブースや写真ブースが並びました

会場内のブースではクーデター後のミャンマーの現状を知るための写真展示なども設けられました。ミャンマー風やきそば「カウスエジョ」や、ミャンマー雑貨などのチャリティ販売ブースなども出店して賑わいました。今回もミャンマー人の生活相談・労働相談のブースが出店しました。また負傷した兵士が描いた絵をプリントしたTシャツの販売ブースも初めて出店しました。

平和になったミャンマーで和太鼓を披露したい

今年もオープニングステージでは、善光寺木遣り保存会の皆様から、子どもたちも参加して、ミャンマー語も交えてミャンマーの平和を願う木遣りを披露してくれました。「舞響太鼓 雅」さんのステージでは観衆も巻き込んで盛り上げていただきました。平和になったミャンマーで和太鼓を披露したいとご挨拶いただきました。

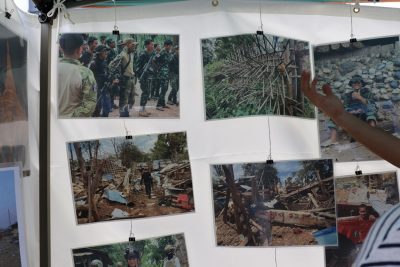

長野西高校書道班の書道パフォーマンス「光路」

また今年は長野西高校書道班によるパフォーマンスでは、4メートルを超える紙に書き上げられたミャンマーへのエールが掲げられました西高校書道班のメンバーの皆さんはミャンマーについて学び、みんなで相談して「光路」という言葉を選んでくれたそうです。ミャンマーの方々も善光寺木遣りや「舞響太鼓 雅」の迫力ある和太鼓演奏、西高書道班による書道パフォーマンスなど日本の伝統に根差したステージに見入られていました。

ダンススタジオブロードウェイの子どもたちの元気なダンスの合間には、今年もミャンマー支援に取り組む大学院生の石川航さんからミャンマークイズとミャンマーの情勢についてお話いただきました。クイズではミャンマーの民族の数などが出されました。ミャンマーには130以上の民族があるそうです。子どもたちも手を挙げて参加してくれました。

237,997円をミャンマー地震被災者支援に寄付します

会場内に設置したミャンマー支援募金箱には、76,074円が寄せられました。ミャンマーレトルトカレーチャリティ販売ブースを出店された「HIRO TOKYO」さんと、ミャンマー焼きそばチャリティブースの売上を加えた237,997円の全額を「在日ビルマ市民労働組合」を通して、ミャンマー地震被災者への支援に寄付させていただきます。後日、ご報告させていただきます。

信州から、日本とミャンマーのつながりをより深める一日になりました。みなさまありがとうございました。

*信濃毎日新聞にフェスタ当日の様子が報道されました*

長野県内でも増えつづけるミャンマー人

上記でも触れましたが、長野県内在住のミャンマー人は1280人(2024年12月31日現在)と1年で527人も多くなりました。クーデター前の207人(2020年12月31日現在)に比べると6倍に増えています。排外主義的風潮の拡大が懸念されていますが、外国人労働者は、人手不足が深刻化する日本社会の維持に不可欠であり、介護や建設業など、様々な産業を支えています。長野県で盛んな農林業にとっても大切な存在です。しかし外国人を受け入れることで人手不足が解消されるメリットがある一方、労働環境の改善、日本語学習支援、地域社会での偏見の解消など、受け入れ側の課題や、多文化共生を進めるための具体的な取り組みが求められています。ミャンマーと日本社会を結ぶ懸け橋になれるよう今後も取り組んでいきます。

「外国に向かうミャンマー人若年層」ジェトロ(日本貿易振興機構・地域分析レポート)

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/6547b85f387fafbf.html