長野県原水禁では、「2025原発のない福島を!県民大集会」&被災地フィールドワークについて公募したところ、集会は6名、フィールドワークは5名が参加した。

当日は、各自で新幹線などで福島駅まで集合し、私鉄に乗り換え飯坂温泉駅に向かった。会場へ到着すると、ちょうどオープニングアトラクション、帰還困難地域における「伝統芸能の継承」はどのようにあるべきかという問題提起のもと、浪江町の南会津郷土芸術保存会の皆さんによる「南会津の田植え踊り」が披露されていた。

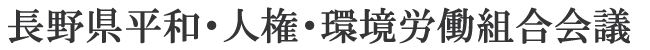

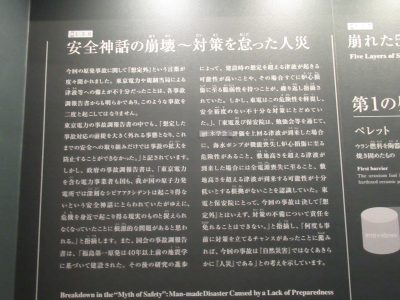

会場には全国から約1000人が参加。開会にあたり、東日本大震災の犠牲者に黙とうがささげられ、実行委員会を代表して福島県平和フォーラムの角田政志さんが挨拶された。福島の現状報告と、「原発事故当時の状況に立ち返り、福島原発事故の教訓とは何だったのか、改めて確認するとともに、福島原発の過酷事故の実情、人々の苦悩、原発事故から得た教訓を、若い世代にも継承していくことも、私達の使命だというふうに思います」と参加者へ訴えた。

続いて福島大学食農学類教授の小山良太さんから「原発事故の教訓をどう生かすか~震災14年目の福島県の課題~」と題した講演を受けた。小山さんは「14年たっても、被災地では数%の住民しか帰還できていない。このような災害は自然災害にはない。こうした事故後長期化することの損害やその間に市場構造が変化してしまうことも損害である」と指摘した。

次に福島の発信として、「生活再建の状況」、「再生可能エネルギー」をメインテーマに報告がなされ、二本松営農ソーラーの近藤恵さんが「営農ソーラー」の取り組みについて報告。生業(なりわい)訴訟原告団長の中島隆さんが「汚染水」の海洋放出と除染土の活用問題について発言した。

若者からの訴えとして第27代高校生平和大使の長澤華咲さん半谷優亜さんが、国際連合事務局のあるジュネーブに派遣されたときの活動や小学生に戦争や核兵器の被害を伝える取り組みを報告した。

集会アピールを採択したのち、「原発事故は終わっていない」「福島の悲劇を繰り返すな」と書かれたプラカードを掲げ、参加者全員でアピールをおこない、集会を終えた。

悪天候の中の被災地フィールドワーク

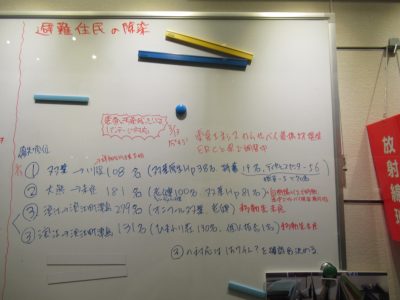

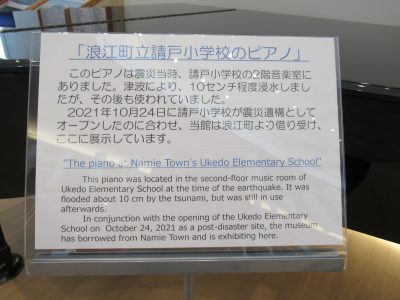

翌日は、原水禁主催のフィールドワークに5人で参加した。当初の予定は、飯舘村長泥地区の視察~浪江町大平山霊園~浪江町請戸港・震災遺構請戸小学校~東日本大震災・原子力災害伝承館視察だったが、想定外の雨、風、雪の影響で、残念ながら、行けないところが多かった。飯舘村長泥地区という地域は、福島第一原発から離れていたことから、放射線量が高いとは認識されず、あとになってかなりの高い数値が分かった場所だ。そのため、国が避難指示を出したのは2011年の4月半ば。翌年2012年7月に帰還困難区域に指定された。

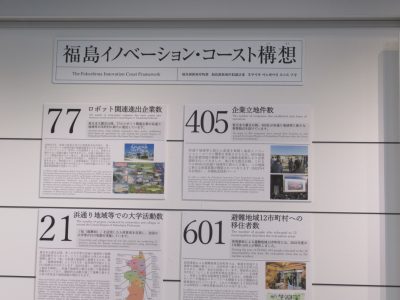

現在、この地区で、国による飯舘村内の放射能汚染土壌を再生資源化するための実証試験を行う事業が進められている。フィールドワークでは、環境省から「除去土壌の再生利用」について説明を聞き、事業が行われている田畑を雪のため、バス車内から見学した。

環境省の説明では、除去土壌を基盤にしてその上に盛り土をしたうえで、野菜や米を栽培し、収穫した作物の放射性物質の濃度を検査するなどして、営農できる農地の回復をめざす事業とのこと。

参加者からは、環境省からの説明を聞くという内容に主旨は何なのかという質問や、そもそも汚染された土壌を再利用するということの問題、除染されていない山から流れてくる地下水の問題など質問が投げかけられた。

また、中間貯蔵施設にため置かれている福島県内で除染によって出た土壌をどうするのかという問題も非常に難しい課題であることも指摘された。法律では2045年3月までに県外最終処分することが決まっているが、「外に持って行ってほしい」という福島県民の願いと、福島県外の自治体や市民の思いに、簡単には結論を出せない難しさを感じる。なによりも事故を起こしてばら撒いてしまった放射性物質の所有者である東京電力の責任があまりにも希薄ではないか。

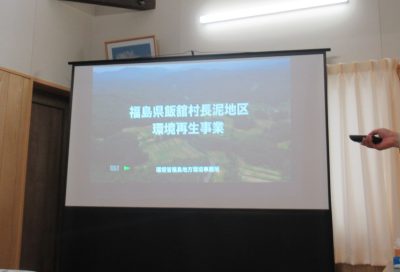

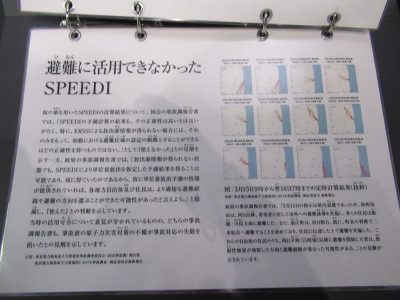

悪天候のため、移動に時間がかかり、浪江町の大平山や震災遺構はバス車内からとのことだったが、時間の関係でほぼ見ることはできなかった。東日本大震災・原子力災害伝承館の見学も十分な時間がなかったのが残念。伝承館は、うのみにせず、少し客観的に見学するようにアドバイスを受けた。それを踏まえて、見学。長野県参加者の感想は、「初めて現地を見て、津波により全く何もなくなった請戸地域は衝撃だった。」「原発を誘致した当時の町の人に話を聞いてみたい。止めることは考えなかったのか」などの意見があった。